Ihr Browser unterstützt das verwendete moderne Bildformat noch nicht. Betrachten Sie bitte diese Seite auf dem Desktop mit Google Chrome ab Version 82, Opera ab Version 71, Safari ab Version 16.1, oder noch besser Firefox ab Version 93.

Die Unannehmlichkeit bitte ich zu entschuldigen, aber die Steinzeitprodukte des Hauses Microsoft bedeuten zu viel zusätzlichen Aufwand.

Your browser does not support .avif images. Please view on a modern desktop browser. No apologies for not supporting Microsoft’s rubbish.

Vorspiel: “One Night in Bangkok”

Dieser Reisebericht entstand [2013] nach fast zwanzig Jahren, so daß ich die meisten Details nur anhand Photos und Postkarten rekonstruieren konnte. Es ist mehr eine Sammlung von Anekdoten, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, wobei im Rahmen der Selbsterkenntnis interessant ist was denn nun hängen geblieben ist. Beschrieben wird nur der interessantere Teil meiner Überland-Rückreise von Japan, wo ich vier Jahre gelebt hatte, bis Wien.

Die Photos sind allesamt noch analog mit einer Canon AV-1  geschossen und von Papier gescannt.)

geschossen und von Papier gescannt.)

Preisangaben sind durchgehend in der Rechnungswährung Asiens, dem US$, der damals ca. 1,60 DM wert war. Zu dieser Zeit verdiente ein deutscher Facharbeiter ø 9-10 DM/h

(Richtiges Geld, für das man noch etwas kaufen konnte.) netto, eine Summe, die man heute REAL nach 25 Jahren FDP- und Schröder getriebener neoliberaler Politik kaum noch erreicht.¹

Geflogen war ich zunächst nach Bangkok. Wer glaubt, der Verkehr heute (2013) ist dort chaotisch, der hätte in den frühen 90ern dort sein sollen, als die Stadtautobahnen auf Stelzen größtenteils noch in Planung waren, man von der U-Bahn sagte, so etwas könne es wegen des morastigen Bodens nie geben usw. Im wesentlichen mußte man sich um sieben Uhr auf den Weg machen, wenn man in einem anderen Stadtteil etwas erledigen wollte, ab 9 war bis 16 bzw. 18 Uhr kein Durchkommen außer man setzte sich auf den Rücksitz eines dieser irren Motorradtaxis (damals sämtlich noch ohne Helm). Zum alten Flughafen Don Muang fuhr 3-4 Mal tgl. ein Zug, ansonsten war man auf klapprige Busse angewiesen, die im günstigsten Fall nur 2-2½ Stunden aus der Stadt brauchten.²

Zwischenbemerkung zum Motorrad mieten (ohne Führerschein, Helm und Kleidung) in Thailand: Bereits zwei Jahre vorher hatte ich auf der Insel Si Chang einen Basler kennengelernt, der mit nacktem Oberkörper und einigen sehr roten, groben, langen Narben in der Sonne saß. Er erzählte, daß er ziemlich genau ein Jahr vorher in Bangkok ungeschützt mit Motorrad unter einen LKW geraten war. Resultat: Punktierter und kollabierter Lungenflügel, Milzriß (raus), beide Beine gebrochen, davon ein doppelter offener Oberschenkelbruch und etliche „kleinere“ Schäden. Man flickte ihn soweit zusammen, daß er nach drei Wochen per Rettungsflug in die Schweiz gebracht werden konnte. Der empfangende Arzt, nach Betrachtung der Röntgenbilder und Befundberichte sagte ihm sinngemäß: „Wenn Sie bei uns so angekommen wären, hätten wir Sie gleich in den Keller [die Leichenkühlung] gelegt.“ Die thailändischen Chirurgen hatten mit so schweren Unfällen einfach Übung … Mich kriegt man seitdem auf kein Zweirad mehr.

Abgestiegen bin ich im Hotel Atlanta am Ende der Soi 2, Sukhumvit, damals noch dezent kontrolliert vom „Alten,“ einem 1947 nach Bangkok gekommenen Deutschen (wie? wovon??), der in den frühen 50ern das erste örtliche Hotel mit Pool eröffnete (auch heute noch ein Ort paradisiescher Ruhe). In den 70ern verdiente man gut Amisoldaten auf R&R – das größte Puff der Welt, Nana-Plaza,  ist damals wie heute nur eine Straße weiter – auch wenn die Action in den 1990ern mehr im Patpong war.⁴

Zimmer ohne Air-con kosteten um 10 US$.

ist damals wie heute nur eine Straße weiter – auch wenn die Action in den 1990ern mehr im Patpong war.⁴

Zimmer ohne Air-con kosteten um 10 US$.

Das beste, außer der „deutschen Personalführung,“ in dieser Vor-Internetzeit (Wir hatten in der Firma in Japan ein Modem mit 2400 Baud, durften nach Deutschland aber nur mit 1200 senden! Mein 386er-PC eine 10 MB-Harddisk!) war das Reisebüro in der Lobby. Man bot Billigflüge in die ganze Welt, ohne daß man wie in der Khaosan Road Angst haben mußte einen Flug verkauft zu bekommen, der nie abhob. Zu dieser Zeit konnte man mit Sachen wie Biman Bangladesh (nur Wasser zu trinken) und der indonesischen Merpati (DC 6 [?] mit Dellen in der Schnauze³) fliegen – besser man sah nicht zu genau hin, runter kommen sie immer!

Am Anfang der Sukhumvit, paralell zum Bahngleis unter der Autobahnbrücke gab es eine Reihe von gemütlichen Bars (wie alle in Thailand mit „Damen", aber weniger auf Kundschaft aus als in den Rotlichtvierteln), wo man einfach gemütlich einen Drink bekam und Billiard spielen konnte. Diese Kneipen wurden ca. 1999 abgerissen als im nahen Tagungszentrum eine große Asien-Konferenz stattfand. Sperrstunde war nominell um 2 Uhr, die wurde aber nur kontrolliert, wenn wieder mal irgendeine der zahlreichen politischen Krisen am Laufen war, sonst zahlte man die „freundlichen“ Polizisten. Ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel, nach dem der zuständige Minister erklärte: da er seinen Wachtmeistern nicht mehr als 3000-3500 Baht im Monat zahlen könne, müßten die Herren eben ein bißchen korrupt sein. Mit Hasch zum Eigengebrauch erwischte Ausländer zahlten üblicherweise 500 Baht – je höherrangig der bearbeitende Beamte, um so teurer (wenn man auf die Wache mitgenommen wurde war der Tarif so um die 2000 Baht).

Das Überziehen der Aufenthaltserlaubnis war unbürokratisch geregelt. Pro Kalendertag 100 Baht [heute 500, max. 20000] bei der Ausreise. (Ich zahlte einmal, weil ich verspätet um 0.15 Uhr durch den Zoll ging. Eine offizielle 7tägige Verlängerung kostete 500 Baht, einen halben Tag am Amt und Photo. Dafür bekam man einen Stempel: “Application for extension of stay is denied. Applicant must leave the Kingdom by [7 Tage später].”) Auch den Unsinn des zeitlich eingeschränkten Alkoholverkaufs (nachts und zwischen 11 und 17 Uhr) hat man erst später eingeführt. Ein Grundprinzip des Lebens in Thailand ist sanuk („Spaß“).

Gebucht habe ich dann einen Flug nach Colombo (Sri Lanka).

Sri Lanka

13.–28. Dez. 1993

Der Fluch jedes Asien-Reisenden in den 90ern. “Departure Tax” war immer fällig in bar nach der Paßkontrolle, nachdem man versucht hatte die andernorts wertlose Landeswährung loszuwerden.

Ich kam relativ spät an, wobei ich nicht mehr weiß, wie ich in die Innenstadt beim Hafen gekommen bin. Jedenfalls war ich so fertig, daß ich das erstbeste Zimmer nahm und zunächst „einfach nur duschen“ wollte. Andererseits hatte ich unwahrscheinlichen Durst. Ich habe also meinen Reisebegleiter seit anno dünnemal, meinen getreuen emaillierten Blechnapf Original „Made in China“ unter der Brause mit Wasser gefüllt. Nachdem ich kein Wasserreinigungsmittel hatte, gabs zwei Tropfen Jod aus dem Verbandskasten … Als ich dann die zwei etwa 3 mm langen Fadenwürmer zu Boden sinken sah, habe ich es mir doch noch mal überlegt. Geschäfte hatten keine mehr offen. Nach gut zwanzig Minuten Umherlaufen fand ich noch eine Bude, an der ich zwei kleine Flaschen Fanta bekam. Dies allerdings in der für indischen Geschmack geeigneten Variante: pappsüß! Ungekühlt eigentlich nicht zu trinken und sicherlich kein Durstlöscher. Eine Flasche nahm ich mit aufs Zimmer. Etwa eine halbe Stunde später, es war kurz vor Mitternacht, klopfte ganz verzweifelt der Verkäufer, er hatte mich im ganzen Viertel gesucht, weil er unbedingt die Flasche zurück haben mußte. Ich bot an den Pfand zu zahlen – nix zu machen, es mußte die Flasche sein! Wir einigten uns darauf, daß ich sie bis 9 Uhr an seinen Stand zurückbringen würde.

Viel zu sehen ist in Colombo nicht, ich verbrachte den folgenden Tag damit ein Visum für Indien zu beantragen und Zugfahrkarten zu besorgen. Vor dem Konsulat verkauften Schlepper die Antragsformulare zu 20 Rs. Das mit dem Visum war nicht ganz so einfach, schließlich hatte ich einen deutschen Paß mit Wohnort Tokio eingetragen. Zusätzlich zum üblichen Papierkrieg war noch die Gebühr für ein Telex (ältere Leser wissen noch was das ist

“Real Communication makes noise.”) an die indische Botschaft in Japan fällig, die zu bescheinigen hatte, daß dort nichts gegen mich vorläge (!). Angesagte Bearbeitungsdauer acht Werktage, was auch eingehalten wurde, allerdings gab es nur ein 30 Tage-Visum, statt der üblichen 90 bzw. 180.

Am Hafen neben dem YMCA ist die anglikanische Seemannsmission, deren Lounge jedermann offen stand. Meine einzige Verbindung mit der christlichen Seefahrt waren als 19jähriger sechs Wochen auf einem Kreuzfahrtdampfer vor Alaska. Während ich alleine meine zweite 0,75 l Flasche Guinness niedermachte, kam der Pfarrer und wollte mich „bekehren.“ Nun hat südasiatisches Guinness (11-12 % Alk., Viskosität und Farbe von Motoröl) mit dem irischen Produkt nur den Namen gemeinsam, so daß ich ehrlich gesagt kaum noch lallen konnte. Immerhin gab es exzellente Zigarren der Marke Thansher (oder so). Auf dem Heimweg zu meiner Bruchbude hörte ich dann noch den Kirchenchor Weihnachtslieder üben. Nichts wie rein: Etwa zwanzig dunkelhäutige Mädchen, die auf englisch „Stille Nacht“ trällern – bei 35 °C!

Ich mußte nun zwei Wochen überbrücken, bevor ich nach Indien konnte. Zunächst wollte ich einen Flug nach Trivandrum (heute: Thiruvananthapuram), den gab es aber nicht, so gings über die Malediven. Die Dame im Reisebüro warnte mich ob der hohen Preise dort, außerdem hätte ich gleich den Anschluß reservieren sollen (davon später).

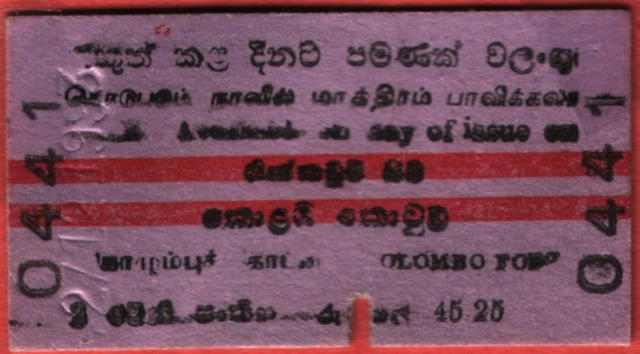

Am späten Nachmittag dann per Bahn Richtung Süden (im Norden und entlang der Ostküste wurde 1993 von den Tamil Tigers noch richtig scharf geschossen) nach Ambalangoda (Hikkaduwa Beach). Im Zug (ausrangierte chinesische Waggons) ließ ich mich beschwatzen in ein bestimmtes Guest House zu ziehen. Ich war der einzige Gast des Hauses – Bild vom Strand siehe unten. Allzu geübt mit Gästen war die betreibende Familie nicht, Essen mußte man dort auch, der Ort Hikkaduwa war gut 4 km nach Süden. Mir war es doch zu einsam. Der nördliche Teil von Hikkaduwa war schon als Pauschalreiseziel „entwickelt,“ ich fand dann ein Zimmer in einem geschmackvollen Haus aus der Kolonialzeit, daß, wie ich später erfuhr, einem Rechtsanwalt in Colombo gehörte, der von den beiden „resident house boys“ vermieten ließ. Nun muß ich die erste Familie noch loben, ich hatte meine Stiefel unter dem Bett vergessen – samt 250 darin versteckter Dollars, die ich am nächsten Tag anstandslos bekam. 20 $ „Finderlohn“ mußte ich dem Chef richtiggehend aufdrängen. [Ärgerlich jedoch, daß selbst kleinste Absteigen meinen, sie müßten bei Ausländern 10% “Service” aufschlagen, auch wenn niemand im Haus den blassesten Schimmer hat was das Wort bedeutet!]

Schwimmen kann man eigentlich nicht, der Ort ist aber unter Surfern beliebt. Auch wenn das Meer ruhiger ist, bleiben doch die Strömungen unberechenbar. Ich war in einer Woche zweimal im Wasser, beim zweiten Mal hat es mich so in den Sand gedrückt, daß ich mir die Backe auffschürfte. Heilig Abend (oder 23.12. ?) jagte ein Hubschrauber niedrig über das Wasser. Kurz darauf wurde dann die Leiche eines deutschen Touristen um die 60 geborgen. Wie sich herausstellte, hatte er einen Herzinfarkt gehabt. Sein Bruder war mit dabei. Irgendjemand war Helle genug dem Mann einen Whisky einzuflössen und ihn dann samt Flasche in sein nahes N….mann-Hotel zu bringen. Die Leiche lag erst einmal ein paar Stunden mitten am Strand. Es kamen zwei Polizisten vorbei, einer nahm seinen Knüppel, stak ihn dem Toten in die Seite und sagte etwas. Ich vermute wohl „Der ist wirklich hin …“ – beide zuckten mit den Schultern und marschierten von dannen. Man zog den Körper im Laufe des Tages unter eine Palme und setzte ihn aufrecht hin. Abends um sechs war er noch da.

Insgesamt sind mir die Touristen dort in keiner allzu guten Erinnerung geblieben. Auffallend waren zum einen die Riesenportionen, die man auch in einfachen Restaurants bekam zum anderen die Burschen, die einen dauernd um „Bon Bon“ anschnorrten – so glaubte ich (bettelnden Kindern gebe ich nie). Erst einige Wochen später klärte mich jemand auf, daß „Bon Bon“ eine Verballhornung für „Bum(s) Bum(s)“ war, sich die Knaben, so 8 bis 13 Jahre alt, prostituierten. Trotzdem ist es schade, daran zu denken, daß wahrscheinlich die meisten Einheimischen beim Tsunami 2004 ertrunken sind (obwohl gerade diese Ecke auf Karten mit großem Maßstab so aussieht, daß sie nicht so stark betroffen war.)

Kandy, die alte Hauptstadt

Nachdem das Strandleben nicht so anregend war, fuhr ich über Colombo drei Tage in die alte Hauptstadt Kandy im Hochland. Auch hier kam ich erst abends an und ein sehr geschickter junger Schlepper – er hatte sich einen „offiziellen“ Ausweis mit Photo angesteckt – ließ mich nicht mehr aus. Leider gefiel mir die von ihm bevorzugte Absteige nicht, das zweite Haus war „besetzt.“ Ich endete schließlich im YMBA ("Mahanuwara Young Mens Buddhist Association") im Einzelzimmer, nicht das Ritz aber für den Preis erträglich. Außer dem üblichen Sightseeing (das kleine National Museum war sehenswert) ist von Kandy nichts zu vermelden, abgesehen von Dauerregen.

Colombo

Zurück nach Colombo, das indische Visum abholen. Die letzte Nacht verbrachte ich etwas näher am Flughafen Richtung Negombo im “Hotel California,” das zwar stilecht rosa gestrichen war, aber keinen “mirror on the ceiling” bot. Bedienung miserabel – das Personal hätte ich gerne mit “steely knives” bearbeitet – und ungenießbares Frühstück, ich war froh, daß mein Taxifahrer tatsächlich wie am Vortag bestellt pünktlich um 10 kam. Den Flughafen durfte man erst drei Stunden vor Abflug betreten, nach der Zollkontrolle nahm man keine Rupien sondern nur noch Dollar an, bis auf einen Briefmarkenverkäufer, so daß ich heute noch eine ansehnliche Sammlung ceylonesischer Marken habe.

Malediven

28. Dez. 1993 - 3. Jan. 1994

5 Maledivische Rufiyah.

Vorneweg: Die Malediven sehen aus der Luft wirklich genauso aus, wie man sie aus den Prospekten kennt. Das Land besteht aus mehreren Atollgruppen (20 Atolle, 1087 Inseln, 220 bewohnt; 1992: 229000 Einw.; BSP 1992: 500 US$). Die Hauptstadt Malé (1990: 55130 Einw.) gehört zum North Male Atoll. Wenn ich mich recht erinnere ist der höchste Punkt des Landes drei Meter über NN. Seit 1978 regierte der „demokratisch gewählte“ ziemlich diktatorische Präsident Moh. Gayoom [bis 2008].

Die Fahnenstange vor dem Präsidentenpalast (für den ein Photographierverbot gilt [inzwischen aufgeboben]), war so ziemlich die einzige Sehenswürdigkeit der Hauptstadt. Am Springbrunnen davor, ein paar Parkbänke wo man abendliche Stille genießen konnte. Kaum jemand auf der Straße, keinerlei Nachtleben.

Der Flughafen ist auf der separaten Insel Huluhle, etwa einen Kilometer vor der Hauptinsel, die man mit offenen Langbooten für 10-15 Passagiere erreicht. Abgelegt wird wenn das Boot voll ist, oder alle halbe Stunde. Fixpreis war an sich 1 US$. Der Dollar war auch die für touristische Dienstleistungen übliche Währung. Mit dem einheimischen Geld Rufiyah (1 U$ = 11 Rf.) kam man nur auf der Hauptinsel in Berührung. Zu weiter entfernten Touristenzielen gab es einen Hubschrauber-Transfer für 80-200 US$. [1998 hat man begonnen hinter der Flughafeninsel die neue, künstliche Insel Hulhumalé aufzuschütten. Auf dieser entstanden Wohngebiete. Sie ist mit eine Brücke mit Malé verbunden. Ca. 2024 wird die Phase 2 der Bebeauung abgeschlossen sein.]

Es leben auf den Malediven vor allem Korangläubige. Die waren, als die Inseln in 70ern von Hippies zahlreicher besucht wurden, ob barbrüstiger Europäerinnen  an den Stränden so entsetzt, daß man Touristeninseln auswies. Diese wiederum wurden zur Gänze an große internationale Ketten verpachtet, die dann ihre Pauschalreisegruppen einflogen. Nur dort gab es z. B. Bars mit Musik und Alkohol. Ungläubige werden auch zur Besichtigung nicht in die Moscheen gelassen. Der Einreisestempel – sinnigerweise mit dem Hinweis “Employment prohibited” – berechtigt nur zum Aufenthalt auf der Hauptinsel und des gebuchten Touristenresorts, die schon mal 90-250 $ die Nacht kosten durften. Nun hatte ich keinerlei Buchung und keinen Weiterflug. An der Grenzkontrolle wurde mein Paß einbehalten, ich mußte in der Vorhalle ein Hotel (im Angebot Häuser für 20-80 $, ein für Südasien exorbitanter Preis) in Male buchen, die Bescheinigung vorlegen und dann ins Tropenparadies einreisen. Der Besuch von „Eingeborenen-Inseln“ erfordert eine Erlaubnis des Ministeriums und wird nur erteilt, wenn man dort beruflich (z. B. als Lehrer) zu tun hat. Auch auf nicht gebuchte Touristeninseln fahren einen die Boote nur, wenn man eine Einladung des Managers besorgt.⁵

Viele Besucher kommen zum Tauchen/Schnorcheln, was mir wegen meiner Kurzsichtigkeit nicht möglich ist. Auf der Hauptinsel gibt es keinerlei Strand. [Inzwischen gibt es zwei kleine künstlich aufgeschüttete Stücke.]

an den Stränden so entsetzt, daß man Touristeninseln auswies. Diese wiederum wurden zur Gänze an große internationale Ketten verpachtet, die dann ihre Pauschalreisegruppen einflogen. Nur dort gab es z. B. Bars mit Musik und Alkohol. Ungläubige werden auch zur Besichtigung nicht in die Moscheen gelassen. Der Einreisestempel – sinnigerweise mit dem Hinweis “Employment prohibited” – berechtigt nur zum Aufenthalt auf der Hauptinsel und des gebuchten Touristenresorts, die schon mal 90-250 $ die Nacht kosten durften. Nun hatte ich keinerlei Buchung und keinen Weiterflug. An der Grenzkontrolle wurde mein Paß einbehalten, ich mußte in der Vorhalle ein Hotel (im Angebot Häuser für 20-80 $, ein für Südasien exorbitanter Preis) in Male buchen, die Bescheinigung vorlegen und dann ins Tropenparadies einreisen. Der Besuch von „Eingeborenen-Inseln“ erfordert eine Erlaubnis des Ministeriums und wird nur erteilt, wenn man dort beruflich (z. B. als Lehrer) zu tun hat. Auch auf nicht gebuchte Touristeninseln fahren einen die Boote nur, wenn man eine Einladung des Managers besorgt.⁵

Viele Besucher kommen zum Tauchen/Schnorcheln, was mir wegen meiner Kurzsichtigkeit nicht möglich ist. Auf der Hauptinsel gibt es keinerlei Strand. [Inzwischen gibt es zwei kleine künstlich aufgeschüttete Stücke.]

Nun checkte ich in das gebuchte Guest House für drei Tage ein (à 20 $), es war zugleich die Übernachtungsstätte des Personals der Lanka Air, der Betreiber ein Pakistani. Es lag direkt neben der Hauptmoschee, was ich sehr bald herausfand – denn es war Ramadan. Also nicht nur die fünf täglichen Ausrufungen, sondern auch um ½3 morgens der „Frühstücksweckruf“ und dann um 5 vor 5 die Erinnerung, daß bald die Sonne aufgeht … na dann „Gute Nacht!“ (Vgl. diese Art das Problem zu lösen auf youtube, 1 min)

Ich habe am nächsten Tag dann zuerst versucht eine Flug zu buchen. Bedient wurde die Strecke nach Trivandrum (45 min. Flug) nur von Indian Airlines, der [2011 pleite gegangenen] regierungseigenen indischen Inlandsfluglinie (zu unterscheiden von Air India). Ihr eilte zu der Zeit ein extrem übler Ruf voraus. In Malé gibt es EIN Reisebüro. Man teilte mir mit, daß die täglichen Flüge für die nächsten zwei Monate ausgebucht seien, man könne mich nur per stand-by auf die Warteliste setzen – ich bekam Nummer 400-irgendwas … ansonsten möge ich am nächsten Tag wieder kommen.

Einen „Gruß aus der Heimat“ gab es in Malé: Die gesamte neue Kanalisation hatte der deutsche Steuerzahler als „Entwicklungshilfe“ bezahlt. Importiert wurden sogar die deutschen Täfelchen, die bei uns Hydranten und Wasserleitungen anzeigen. (Laut Beschilderung hatten den Fischereihafen die Australier bezahlt. Die Tetrapoden aus Beton für den Küstenschutz kamen aus Japan.)

Nach diesem erbaulichen Erlebnis ging es weiter zur „High Commission“ von Pakistan für ein Visum, das damals gerüchteweise wegen der politischen Situation in Delhi schwierig zu erhalten war. Es war nach 10 Uhr, das Tor offen. Ich marschierte in was wie ein Wohnzimmer aussah, abgesehen vom Djinna-Porträt an der Wand und einem alten Blechschreibtisch nahe des Eingangs. Nach mehrmaligem lauten Räuspern erschien nach knapp zehn Minuten ein Herr, der sich für zuständig erklärte. Ich sollte doch am nächsten Tag das ausgefüllte Formular, Photo und Einzahlquittung von der Bank bringen, wegen Ramadans machte er um 11 Uhr zu, das Visum könne ich zwei Tage später abholen. Wir haben uns am nächsten Tag sehr nett unterhalten. Leider hat er vergessen, daß der 1. Januar auch in Pakistan (nicht in den Malediven) Feiertag ist, so daß ich vergeblich anklopfte.

Malé ist ein überschaubarer Ort, in der Markthalle gibt es nur den Fang der Fischerboote (meist kleinen Thunfisch). Ansonsten verkauft man hauptsächlich Importe aus Indien, viel Dosenware der Firma Nestlé ("Made in India"). Auch die wenigen „Restaurants“ boten kaum Genießbares. Am Abend bin ich dann in das Restaurant des einzigen besseren Hotels am Ort und habe für 7 $ halbwegs gut gegessen (nach Sonnenuntergang!). Als Kaffeetrinker angenehm erfreut hat mich – nach mehrwöchigem Entzug, denn schwarzen Kaffee gibt es in Südasien so gut wie nicht – der „Espresso“ auf der Speisekarte, den ich mir für 2 $ zum Abschluß bestellte. Sah in der kleinen Tasse auch gut aus. Der erste Schluck belehrte mich eines Besseren: Nescafé (Zur Einnnerung: „Nestlé tötet Babys“ gilt auch 2021 noch.) konzentriert! Der netten Bedienung war meine Beschwerde sichtlich peinlich.

Am Abend beim Springbrunnen traf ich dann aber eine Touristin, die es noch schlechter getroffen hatte. Sie war etwa 28 Jahre alt, sehr gebildet (Jurastudium in Kiew) und alleine reisend. Witz war, sie kam aus Dhaka (Bangladesh). Man hatte sie trotz ausreichend Geld am Flughafen drei Stunden verhört, weil es „Touristen aus einem so armen Land nicht gibt!“ Sie durfte dann für drei Tage einreisen.

Sie hatte sich schon erkundigt, ob man nicht von der Hauptinsel wegkäme. Wir taten uns am nächsten Tag zusammen und sie handelte für 40 $ retour eine Bootsfahrt (45 Min.) zur nächstliegenden Touristeninsel aus. Strand, Wasser, Kokospalmen und Ruhe waren perfekt. Wir sind dann zweimal um die Insel rumgelaufen. Das Personal waren sämtlich Gastarbeiter aus Pakistan und Bangladesh, wie sich herausstellte. Es war Silvester und ich hatte das durchaus dringende Bedürfnis nach einem Drink. (Weihnachten in Sri Lanka war schon ausgefallen.) Während sich meine Begleiterin frisch machte, konnte ich an der Hausbar einen doppelten Johnny Walker ergattern, für 9 US$. Um 16 Uhr mußten wir wieder zurück.

Bei meinen täglichen, immer verzweifelteren, Besuchen im Reisebüro teilte man mir mit, daß ich ein paar Plätze vorgerückt sei, am Tag 3 war ich schon auf Platz 283 der Warteliste. In dem Tempo wäre ich in drei Wochen weggekommen und, sofern nicht vor Langeweile gestorben, so doch ohne Geld da gestanden (1993 benutzte man noch Reiseschecks; Western Union gab es ebensowenig wie ich eine Kreditkarte hatte – die vergeben japanische Banken nämlich nicht an Ausländer!)

Am Abend dann die nächste unangenehme Überraschung: Mein Vermieter hatte meine Sachen ungefragterweise in ein kleineres Zimmer (ohne Fenster) zum selben Preis umgezogen. Wie vorher gab es einen Fernseher, der örtliche Kanal sendete praktisch ununterbrochen Gebete und Mullah-Interviews. Ein indischer Sender war mit viel Schnee kaum zu verstehen. Zeit am nächsten Morgen umzuziehen.

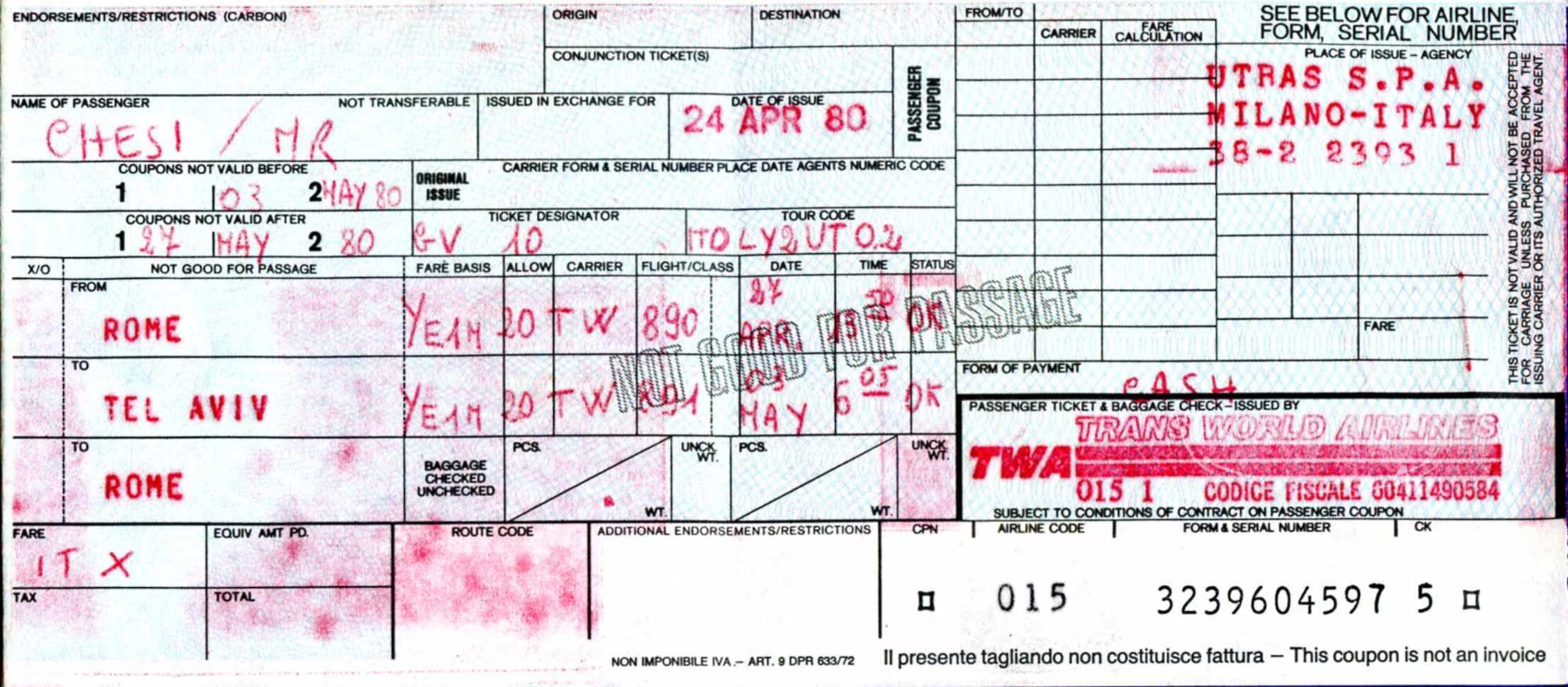

Mein erster und einziger Boarding Pass für die 1. Klasse.

Am 2. Januar holte ich zuerst meinen Paß ab, dann wieder ins Reisebüro. Inzwischen hatte ich SO genug, daß ich jeden Flug genommen hätte, z. B. Air Italia nach Zürich für 700 US$. Irgendwann hatte ich dann den Geistesblitz zu fragen, wie lange die Warteliste in der 1. Klasse nach Indien wäre. Die Dame schaute mich an: „Das ist kein Problem, den Flug heute schaffen sie aber nicht mehr. Morgen macht das dann 80 $.“ – Ich hätte das Weib in dem Moment erwürgen können!

So flog ich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben 1. Klasse, was bei Indian Airways aber nichts anderes hieß, als daß man Stoffservietten unter seinen Teller bekam. Auch in die Lounge des Male-Airport durfte man mit den Boarding Pass dieser Airline nicht. Zumindest eine kleine Rache an den Abzockern habe ich allerdings genommen. Als ich in das Boot zum Flughafen stieg, legte der Kapitän sofort ab – ich war gewarnt, daß man das gerne mit Fremden machte, um ihnen dann 20 $ für die Überfahrt abzunehmen, statt mit halbvollem Boot nur ein paar Dollar zu kassieren – “Dont't pay the ferryman, until he gets you to the other side!” Beim Anlegen drückte ich dem Gauner also einen 1$-Schein in die Hand (die vorgeschriebene Gebühr) und marschierte ohne umzusehen von dannen, er zeternd hinter mir her. Der bewaffnete Wächter am Flughafen-Eingang dreißig Meter weiter hielt ihn dann auf und erklärte ihm, daß es wohl sein Problem sei wenn er leer fahre …

Fazit: Die Malediven sind für Indiviualreisende nicht geeignet, aber wenn man eine günstige Pauschlreise ergattert und gerne ein paar Wochen komatös in der Hängematte liegen mag perfekt.

Indien

3. Jan. bis 4. Feb. 1994

Wechselkurs Januar 1994: 35-36 für 1 US$. Für gewisse Transaktionen, wie gute Hotels, Bahnfahrkarten auf Ausländerquote, Flugtickets war noch die offizielle Umtauschbescheinigung vorzulegen. Gelegentlich wurde der verbrauchte Betrag rückseitig vermerkt.

Beim Einchecken im Hotel war in dreifacher Ausführung das C-Form auszufüllen. Ein Meldezettel, der neben Name und Adresse, Name des Vaters auch jedesmal Paß- und Visumsnummer, Ausstellungsort und Gültigkeit beider, woher und wohin abfragte.

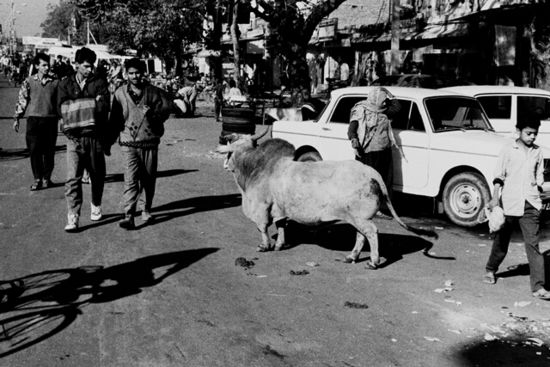

In Indien war man damals – nicht zu Unrecht meiner Meinung nach – stolz darauf, daß es kein Coca Cola gab! Ebensowenig gab es importierte Autos. Gebaut wurde in Lizenz nur der Ambassador, eine britische Limousine der 50er. LKW und die Motorrikshas ("Tuk-tuk") mit 2-Taktern baute Tata. In Fernzügen kam der Schaffner und fragte was man zu Mittag essen wollte, im nächsten Bahnhof wurden die Bestellungen voraustelegraphiert (gemorst!), eine Stunde später das frische Essen an den Platz geliefert. Weiße tituliert man immer mit „Sir,“ der eine oder andere Bettler sagte auch noch „Sahib.“ Man kann sich an Dienstpersonal duchaus gewöhnen, denen fehlt aber jegliche Flexibilität, der Tee-Wallah bringt NUR Tee, der Dhoby-Wallah, trägt nur die Wäsche usw. (“XYZ-wallah“ ist „einer, der XYZ macht“). Im Chomwalla-Palast des Nizam (König) von Hyderabad gab es bis 1968 für jeden der 18 Kristalleuchter je zwei Abstauber, die nur für ihren Leuchter zuständig waren.

Lokomotivführer indischer Dampfloks blieben lebenslang auf „ihrem“ Fahrzeug. Auch heute nicht unüblich ist es, daß z.B. Hotelpersonal kein eigenes Bett hat (von Personalzimmern träumt eh keiner), sondern im Speisesaal die Tische zusammengerückt werden und sechs oder acht Mann sich aneinanderkuscheln. Etwa 1986 hatte man begonnen „die Wirtschaft zu reformieren,“ d.h. neo-liberalen Raubtierkapitalismus amerikanischen Musters einzuführen. Das hat zwar das Entstehen einer kleinen Mittelklasse (2010 um 10%) gefördert, aber die große Masse der Bevölkerung wird weiterhin in Armut gehalten. Die damit einhergehende Globalisierung, in Verbindung mit dem Internet, hat allerdings auch zu Arbeitsplatzverlusten in USA und Europa geführt (Stichwort: call center, Auslagerung der “back rooms” von Banken, Billigkleidung).

Der wirtschaftliche Verfall der BRD seit der Zeit der Kohl/Lambsdorff-Regierung (beides wegen Korruption rechtskräftig verknackte Verbrecher (Bei Kohl wurde – getreu dem Motto „die Kleinen hängt man, die Großen läßt man laufen – das Ermittlungsverfahren eingestellt gegen Zahlung von 300000 DM. Der „nie käuflich gewesene“ Herr Doktor Kohl – auf eben jener Anrede bestand er in seiner Arroganz – sammelte dann Spenden, um zahlen zu können. Otto Graf Lambsdorff wurde wegen Steuerhinterziehung zu 180.000 DM verurteilt, das Bundeswirtschaftsministerium erstattete ihm 515.000 DM für seine Anwaltskosten. Dies ist der Mann, dessen auf lange Wirkungszeit angelegtes Lamnbsdorff-Papier die Zerschlagung des Sozialstaats (aus Geldmangel, weil ja nicht genügend Steuern reinkamen) forderte, was dann von Helmut Schröder („Ha, ha, ha“) als Hartz-„Reformen” umgesetzt wurde.)) ist jedem der sehen will offensichtlich.

Trivandrum

Der Flughafen von Trivandrum schien irgendwann in den 1960ern gebaut, die Fliesen fielen von der Wand usw. Allzu viele Flüge kamen nicht. Die tägliche Landung von den Malediven machte den Ort zum “international airport.” Die Einreise ging, da nichts los war, flott, der Geldwechsel auch. Mein Tuk-tuk-Fahrer wollte mich partout an den Hippie-Strand nach Kovalam verfrachten, ich jedoch zum Bahnhof und nach Quilon (heute Kollam; 65 km nach Norden) und die „Backwaters.“ Während wir mit atemberaubender Geschwindigkeit Richtung Stadt düsten, plötzlich links von uns ein wüst gestikulierender weiterer Tuk-tuk-Fahrer. Er hielt mir während der Fahrt eine Brieftasche unter die Nase! Es kam heraus, daß die am Wechselschalter liegen geblieben war und man glaubte sie gehörte mir. Tatsächlich war sie von einem Franzosen, der inzwischen 2-300 Meter weiter vorn fuhr. Auf ging die wilde Jagd, nun zwei Tuk-tuks mit Vollgas!

Vom Bahnhof ging bald ein Zug nach Quilon. Dort fand sich schnell ein erträgliches Hotel. Der einzige Nachteil war, daß die Fassade eingerüstet war und ein Gerüstbalken zur Befestigung durch Badfenster ragte (zu Freude jedes Einbrechers). In der Lobby waren zwei deutsche Damen mittleren Alters (Typ Lehrerin), denen war der Laden nicht fein genug. Wir trafen uns Tags darauf auf dem Touristen-Boot (120 Rs statt der 20 Rs in der Eingeborenen-Fähre) durch die Backwaters wieder. Die beiden erwiesen sich dann als recht nett. Die Backwaters sind eine langestreckte Lagune, berühmt für ihre Kokosprodukte und die eigentümlichen Fischernetze. Der Bundesstaat Kerala war neben Bengalen der erste der eine gewählte kommunistische Regierung erhielt. D. h. etwas weniger Geld floß in die Taschen korrupter Politiker. Es gibt ein brauchbares öffentliches Gesundheits- und Bildungswesen, deshalb die niedrigste Analphabetenrate Indiens (nur 6%).⁶

⇠ Kerala „Backwaters.“ (Backwaters hat im Englischen auch die Bedeutung „rückständig.“)

Der Bootstrip endete in Alleppey, (= Alappuzha) von dort weiter per Bahn nach Cochin (heute: Kochi) dann Calikut (= Kozhikode). Am folgenden Tag dann mit dem Nachmittagsbus Richtung Mysore. Diese war der klassisch indische Null-Sterne-Bus. Außer der Windschutzscheibe keine Fenster, hölzerne Aufbauten. Die Strecke führt über die hinter der Küste verlaufende Bergkette der Ghats durch einen Nationalpark. Die Fahrt zog sich in die Nacht hinein. Ich hatte den Sitz hinter dem Fahrer für ein paar Rupien extra reservieren können. Mitten im Nationalpark, von dem es hieß, im Walde lebten auch die Räuber, legte der Fahrer eine selbst für lokale Verhältnisse mörderische Vollbremsung hin. Keine zehn Meter vor uns kreuzte eine wildlebende Elephantenherde die Straße, der Leitbulle streckte ziemlich mißgestimmt die Stoßzähne in die Scheinwerfer. Auch für die mitfahrenden Inder eine Sensation. Andrerseits, ½ Sekunde später gebremst, es hätte Tote gegeben aber sicher keinen Elephanten! Die sind verdammt groß wenn man direkt davor steht!

Mysore

Die Ankunft war gegen 22 Uhr. Aufgrund eines örtlichen Festes waren kaum Zimmer frei. In einem Hotel zeigte man mir eines vom Typ Abstellkammer: mit Matratze am Boden aber sauber, wollte mir es dann aber doch nicht vermieten. Es fand sich dann doch ein überteuertes aber im Nachhinein nicht schlechtes Bett.

Der Fürstenstaat Mysore war einer der vier großen „unabhängigen“ Fürstenstaaten Britisch-Indiens. Der Maharaja Krishna Raja Wadiyar IV, er regierte 1902-40, war extrem westlich orientiert, der Technik seiner Zeit aufgeschlossen und fortschrittlich. 1929 hieß es: (Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 145, Part 2, S. 58) „In education, social legislation and economic activity, the Governments of the progressive Indian States are far ahead of British India. Mysore, Travancore, Cochin and Baroda have the highest percentage of literacy in India. In economic and industrial matters, Mysore, Gwalior and Kashmir Governments are active in the interests of their population.“ In den 1930ern verglichen Reisende die Effizienz der Verwaltung positiv mit der Italiens – was nun so viel auch wieder nicht heißt, auch wenn unter Mussolini angeblich die Züge pünktlich fuhren. Wie alle indischen Herrscher war der Raja auch auf Repräsentation nach außen bedacht. Er kombinierte dies mit seiner Technikverliebtheit auf eine Art, deren Tradition bis heute fortdauert. Er ließ das Äußere seines Palastes mit Glühbirnenketten verkleiden. Jeden Sonntag Abend wird nach Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet, dazu spielt eine Militärkapelle Märsche wie „Rule Britannia.“ Der Effekt ist gigantisch.

Die nächste angenehme Überraschung gab es am nächsten Morgen im Bazar: Einen Kaffeehändler, der verschiedene Sorten Bohnen anbot. Ich habe mir zwei Pfund gekauft und war bis Delhi mit milch- und zuckerfreiem koffeinhaltigem Heißgetränk versorgt. Dazu kaufte ich einen Minitauchsieder, der wohl keiner VDE-Norm entsprach, aber jahrelang seinen Dienst versah.

Bangalore

Bangalore war 1994 zwar schon aufstrebend, aber noch nicht ganz das Silicon Valley Indiens. Trotzdem gab es schon zahlreiche internationale Technologiefirmen. Der Ort war sehr sauber und diszipliniert. Ich fand für 110 Rs ein zentral gelegenes angenehmes Hotel mit Sitzklo im Einzelzimmer. Zunächst ließ ich mir bei einem Stempelschneider zwei Gummistempel zu je 65 Rs anfertigen für die lästigen C-Forms, einen mit Name, Geburtsdatum, Adresse, den anderen mit Paß- Visumsnr. usw. und zwar so, daß die Zeilenabstände stimmten. Soviel „deutsche Effizenz“ hat zwar den einen oder anderen Portier die nächsten Wochen zum Stirnerunzeln gebracht, mir aber die nächtliche Zettelwirtschaft gespart.

Ausländerbehörde

Nach Bangalore war ich gekommen, um mein in Colombo nur für 30 Tage ausgestelltes Visum zu verlängern, dem dortigen Amt eilte ein guter Ruf voraus. Nun wurde man vor Ort als Tourist ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Taxifahrer gehalten waren ihre mechanischen Taxameter anzuschalten; sollten sie es nicht tun, solle man sich an die Polizei wenden. Die Fahrpreise waren von der Gemeinde festgesetzt. Diese wurden aber häufig erhöht (Inflation 1993: 11%) und nicht alle Taxler konnten die Meter rechtzeitig umstellen lassen. Es war also in ganz Indien üblich, daß es amtliche “fare adjustment tables” (Tabelle der angepaßten Fahrpreise) gab auf denen stand der alte [angezeigte] und der korrespondierende [zu zahlende] Preis. Nun hinderte nichts den Fahrer daran, eine alte Tabelle (z. B. der vorletzten stärkeren Erhöhung) zu zücken, oder den Taxameter umstellen zu lassen, aber dem Touristen weiterhin die an sich überflüssige Tabelle unter die Nase zu halten.

Das Ausländeramt besuchte ich dann per Tuk-tuk, zu 13,50 Rs, pünktlich wie es sich für einen Deutschen gehört zur angesagten Öffnungszeit um 9. Ich wäre als Erster dran gewesen, der Zuständige erschien aber zunächst nicht. Nach 1½ Stunden Herumsitzen und einer Unterhaltung mit einer nicht sehr angenehmen Amerikanerin, später kamen noch zwei Israelis, die sich, wie häufig üblich zunächst als Franzosen ausgaben, hatte ich genug, trank einen Kaffee um die Ecke, aber der Beamte kam immer noch nicht. Schnell noch mal zum Hotel, Paßkopie und zusätzliches Photo besorgen und kurz vor 12 war ER dann da, ich der Letzte in der Reihe. Nach etwas Hin- und Her und dem Einlegen einer „Bearbeitungsgebühr“ in den Paß für die an sich kostenlose Verlängerung hieß es ich könne schon am nächsten Tag, statt der üblichen drei Tage, meinen Zettel abholen. (Ich war mit meinen 200 Rs zu großzügig gewesen, der Mann hatte ein Gehalt von rund 3000 Rs, wie ich später hörte. Government of India Salaries in India [Stand Ende 2013])

Am nächsten Morgen hin, freundlich lächelnder Beamter gibt den Paß und 30 Tage Verlängerung zurück. Ich suchte mir wieder ein Tuk-tuk, die Strecke hatte ich nun schon fünf Mal für je 12-13,50 Rs zurückgelegt. Mit Trinkgeld gab ich jedesmal 15 Rs. Der Taxler bringt mich zum Hotel, die Uhr steht bei 12,50, er fordert ziemlich lautstark 18 Rs wegen angeblicher „Gebührenerhöhung“ und wedelt mit einer Tabelle. Ich drücke ihm abgezählte 12,50 Rs in die Hand – er wirft das Geld in den Rinnstein und wird richtig laut. Ich steige aus, hebe das Geld auf und gehe Richtung Hoteleingang. Er hinterher, packt mich schimpfend an der Schulter. Es folgen ein paar Minuten fruchtlose Diskussion – inzwischen will er 22 Rs. Keine achtzig Meter weiter steht in der Mitte einer Kreuzung ein den Verkehr regelnder Polizist, ich gehe hin und erkläre ihm die Situation. “Yes Sir, there has been a fare increase as of today.” Eine kurze Überschlagsrechnung. “You should pay 13,25 Rs.” Das war exakt was der gute Mann dann von mir bekam. Das englische Wort für seinen Gesichtsausdruck ist “dumbstruck.” Nun ging es hier um runde 3,5 Pfennige! Aber das war nicht das Problem, das ich mit der Situation hatte, sondern die ewige Touristen-kann-man-straflos-über-den-Tisch-ziehen Einstellung. Der Etagenkellner hatte offensichtlich die ganze Szene vom Fenster aus beobachtet und grinste mich zustimmend an als ich hinaufkam. Der Vorfall sprach sich wohl im Hotel herum, denn die restlichen zwei Tage meines Aufenthalts war die Bedienung hervorragend.

Weiter ging es per Nachtzug nach Margao und in einem hoffnungslos überfüllten Bus nach Panjim in Goa.

Die Hauptstadt Goas ist nicht sonderlich interessant. Das kleine Gebiet war bis 1961 Hauptstadt von Portugiesisch-Indien,⁷ in den 70ern Hippie-Traumziel, wo einer ausgibigen Schnorrer-, FKK- und Drogenkultur gehuldigt wurde. Das war 1994 schon vorbei. Das „Union Territory“ hat aber immer noch für Indien sehr liberale Alkoholgesetze und war deshalb besonders für die Einwohner Bombays beliebtes Ausflugsziel, wobei die Männer wohl auch gerne einmal kamen, um barbrüstige Europäerinnen am Strand anzustarren. Goa ist auch einer der wenigen Orte wo man Schweine- und Rindfleisch (Wasserbüffel?) bekommt.

Pauschaltouristen, besonders aus England kamen 1994 schon einige, aber besonders im Norden fand man noch ruhige Ecken und den einen oder anderen übriggebliebenen Hippie. Mich schnorrte eines Tages am Markt ein Deutscher an. Weißgewandet, mit Jesus-Bart fehlten nur noch die Blumen im Haar. Er reagierte ziemlich säuerlich als ich ihm „nur“ 10 Rs gab (indische Bettler erhielten 3-5 Rs), das hätte locker für 1 kg Karotten gereicht. Ich war schon nach einigen Tagen mit einer Gruppe Engländer bekannt geworden, mit denen ich untertags im Strandcafé saß (abends waren sie mir besoffen zu aggressiv), darunter einer, der schon drei Jahre in Goa überwinterte. Er kannte diesen „Pappenheimer,“ der wohl schon Jahre dort war und hatte wenig Charmantes über ihn zu sagen …

Zwischenbemerkung zu Alkohol in Indien. Mohandas Gandhi war als traditioneller Hindu auch ausgewiesener Abstinenzler, für die Kolonialherren war das in den 1880ern eingeführte Alkoholmonopol eine wichtige Steuerquelle. Etliche Bundesstaaten erließen nach 1947 mehr oder weniger strenge Ausschankbestimmungen. So konnte man in Tamil Nadu nur in dunklen Hinterzimmern von Schnapsläden etwas bekommen. In Maharashtra (Bombay) und Kathiawar (Gujarat) waren etliche Regionen vollkommen “dry.” [Das wurde die letzten Jahre liberalisiert.] An Bier ist eigentlich nur Kingfisher trinkbar. Ansonsten gibt es in den vielfach als “English Wine and Beer Shop” titulierten Läden meist nur Fusel der Marke Feuerwasser, wobei man sich nach dem zweiten Schluck fragt, ob man nicht vielleicht blind wird. Fast nur in Goa üblich ist ein aus Cashew-Nüssen gebrannter Schnaps names Feni.

Ich hatte im Obergeschoß eines Guest House nörlich Anjuna ein nettes Zimmer, das aber untertags wegen des Wellblechdachs sehr heiß wurde (Strom und damit Ventilator wurden bei Tageslicht abgestellt), so daß ich meine Tage im Strandcafe (es gab nur eines, eigentlich schon fast 300 Meter inland an der Straße) verbrachte. Eines Mittags stand dann plötzlich ein Land Rover auf der Verandah. Der Fahrer hatte die niedrige Betonmauer durchbrochen, verletzt wurde niemand, aber es dauerte sechs Stunden bis die Polizei erschien und noch zwei Tage bis jemand die Karre abschleppte. An anderen Gästen in Erinnerung geblieben ist ein buckliger Engländer, der ständig laute Reden führte und es darauf anlegte alle um sich herum anzufeinden. Interessanter war ein englischer Oberleutnant, der gerade nach einem Jahr am Persischen Golf (der erste US-Angriffskrieg gegen den Irak (Gezeichnet von japanischen Schulkindern, 1991: ) war nicht lange vorbei) auf Urlaub zu einem neuen Posten war. Ziat: “Camels are the foulest animals on earth.” Womit sich Leute, die hauptberuflich töten, beschäftigen wenn ihnen langweilig ist: Man nehme Feuerzeugbenzin, spritze damit einen Kreis in den Sand, zünde es an. In den Kreis ein Skorpion und ein Mungo. Wer bringt den anderen jedesmal um?

) war nicht lange vorbei) auf Urlaub zu einem neuen Posten war. Ziat: “Camels are the foulest animals on earth.” Womit sich Leute, die hauptberuflich töten, beschäftigen wenn ihnen langweilig ist: Man nehme Feuerzeugbenzin, spritze damit einen Kreis in den Sand, zünde es an. In den Kreis ein Skorpion und ein Mungo. Wer bringt den anderen jedesmal um?

Bewunderswert sind die Frauen, die bei der Hitze den ganzen Tag mit Weidenkörben am Kopf den Touristen frisches Obst liefern. Man merkt erst wie schwer die Dinger sind (ca. 20 kg), wenn sie einen bitten den Korb wieder hochzuwuchten.

Weiter ging es nach Norden, Bombay umfahrend per Nachtzug nach Aurangābād.

Aurangābād

Während Südindien vom Wesen der Leute vergleichsweise entspannt ist, wird es nördlich von Goa „typischer.“ Im „Hindi-Belt“ findet man die dauernde Anmache und mehr von Dreck und Gestank, was so viele Leute von Indien abschreckt.

Als ich in Aurangābād ankam waren dort Unruhen, man riet vom Betreten der Innenstadt ab, es war geschossen worden mit zwei Toten. [Ich glaube das war wegen der Unbenennung der Marathwada University zur “Babasaheb Ambedkar Marathwada University,” Ambedkar ein „Unberührbarer.“]

Eine der großen indischen Luxushotelketten hatte während dieser Tage Anzeigen mit Sonderangeboten geschalten gehabt. Ich fuhr in das außerhalb liegende Hotel und gönnte mir zwei Nächte zu knapp je 30 $ der Sorte Luxus, die der Inder “world class” nennt: Versiffter Pool, gelegentlich funktionierendes Aircon, indifferentes Personal und miserabler chicken tikka im ansonsten leeren Restaurant. Aber schließlich hieß es schon 1911 in Murray’s Handbook: „As a rule, the food supplied in hotels and railway refreshment rooms in India is not very good. Outside the really large places and cantonments, the meat, with exception of bullock hump, is often lean and tough, the fowls are skinny, and the eggs ridiculously small."

Zu den Höhlen von Aurangābād, die als buddhistische Einsiedelei dienten gibt es zahlreiche Darsstellungen, die auch die Kunstgeschichte besser darstellen als ich das hier könnte. Bemerkenswert ist, daß man sich von oben in den Berg hineinarbeitete, das Gesamtwerk also „aus einem Stück“ gemeißelt ist. Dieser Komplex ist nicht ganz so berühmt die Höhlen von Ellora oder Ajanta, aber trotzdem eindrucksvoll.⁸ Die Aurangābād Caves sind per Bus errreichbar.

Jaipur

Von Aurangābād ging’s per Bahn über Nacht mit Umsteigen in Delhi nach Jaipur.

Frühmorgens in Jaipur angekommen – die Stadt gilt wegen des früher zum Bauen verwendeten Sandsteins als “pink city” – gings zum Palace of the Winds (Hawa Mahal), so genannt weil durch die durchbrochenen steinernen Fensterverkleidungen ein Luftzug in den Harem des Maharajas gelangte. Die Damen darin, lebenslänglich eingesperrt, konnten sich durch die kleinen Öffnungen am Markttreiben „erfreuen“ ohne gesehen zu werden.

Vom Inneren des nicht sehr großen Palastmuseums habe ich keine Bilder, er war jedoch den Eintritt allemal wert. In Erinnerung blieben mir zwei mannshohe „Vasen“ aus massivem Silber.

Ich blieb nur den Tag über im retiring room (65 Rs.) und nahm den nächsten Nachtzug nach Agra.

Agra und Taj Mahal

Nach Indien zu reisen und das Taj Mahal nicht gesehen zu haben ist vermutlich so, wie wenn ein Japaner nach Europa kommt und dann nicht in Rothenburg o. d. T. war. Das wissen auch die Schlepper am Bahnhof von Agra. Ich hatte noch nicht einmal die zweite Stufe des Waggons beim Aussteigen berührt, da hatte ich schon drei am Hals – das war nicht die halbwegs gutmütige Sorte die man andernorts trifft, sondern wirklich aggressive Typen, die nicht aus dem Weg gehen wollten. Ich war bereits gewarnt worden, daß man wenn man in Agra ein Taxi nimmt, auf den ausgehandelten Preis 10 Rs drauflegen muß, weil sämtliche Ausländer IMMER in zwei verschiedenen Läden abgeladen werden, wo der Taxler je 5 Rs Kommission fürs Anschleppen bekam. Durch die 10 Rs konnte man sich von solchen Zwangspausen freikaufen und wurde direkt an sein Ziel gefahren.

Ich habe nach dem abschreckenden Empfang bei meiner frühmorgendlichen Ankunft einen “retiring room” im Bahnhof für 24 Stunden gebucht. Zwar hatte ich meine Buchungsbetätigung, aber die Putze wollte partout den Schlüssel nur gegen weitere 50 Rs Bakshisch herausrücken. Der stellvertretende Bahnhofvorsteher wollte, daß ich vom Eintrag im “complaint book” absähe, weil die Dame sonst in Teufels Küche käme. – Sollte sie von mir aus! In meinen ersten 20 Minuten in Agra hatte ich nur Geier getroffen. (Den Schlüssel gab es dann trotz aller Proteste gnädigerweise für 30 Rs. Daß sich diese Herrschaften um ein vielleicht deutlich besseres Trinkgeld bringen wird wohl nie vermittelbar sein – Flexibilität ist nicht des Inders Ding.) Das große Zimmer selbst war ein Traum: leicht angestaubtes koloniales Mobiliar von ca. 1920 und ein gutes Bad.

Die Regierung hatte Anfang der 1990er erkannt, daß die Abgase der zahlreichen kleinen Industriebetriebe – Indien verfügt über große Kohlevorkommen, die kostengünstig Brennmaterial liefern, aber einen im internationalen Vergleich extrem hohen Schwefel- und Ascheanteil haben – den Marmor des Taj angreifen. Man begann daher etliche Dreckschleudern zwangsweise zu schließen, was auf ziemlich autoritäre Weise geschah – es traf zuerst die Kleinen. Die großen Industriebetriebe waren für die örtliche Wirtschaft zu wichtig und hatten außerdem genug Geld sich juristisch zu wehren.

Nachdem es noch morgendlich kühl war bin ich zu Fuß losmarschiert. Man konnte aber keine zwanzig Meter laufen, ohne von einem Tuk-tuk-Fahrer angemacht zu werden, so daß ich zum Agra Fort den Bus nahm. Das Fort aus rotem Sandstein ist mindestens genauso beeindruckend wie das in Delhi. Zum Taj lief ich dann zu Fuß, und kam gegen 14 Uhr an.

Mein erster Eindruck, nachdem ich durch das Tor geschritten war – man hat ja etliche Photos des Taj gesehen – und das ist alles? Ziemlich klein! Der „Aha"-Effekt stellte sich erst ein, nachdem ich ein paar Stunden im Gelände war. Die Einlegearbeiten sind vom Feinsten. Der Sarg der Mumtaz Mahal überraschend klein.⁹

[Seit einigen Jahren hat man die „you travel, you rich, you pay"-Diskriminierung, die schon in allen anderen indischen Museen die Preise verdrei- bis verzehnfacht, perfektioniert. Inder zahlen 2012 25 Rs, Ausländer 250 + 500 „Sondersteuer"! 2021 war man dann bei 1100 Rs. + 200, um die Gräber sehen zu dürfen. Inder zahlen dagegen nur 50 Rs. Bei der Abzocke ist es sinnvoller einen schönen Photo-Kalender zu kaufen.

Nun trifft man immer wieder westliche Touristen, die bei solchen Praktiken argumentieren: „aber es ist doch fair, daß wir mehr zahlen, weil wir soooo reich sind.“ Das sind in der Regel (fast immer öko-bewegte Damen mittleren Alters von denen keine einen Mann hat, weil sie die alle mit ihrem Pseudo-Heile-Welt-Gelaber schon lange vergräzt haben) aber Leute, die bei jeder Gelegenheit wenn’s andersrum geht „das ist beleidigend/rassistisch“ oder ähnliches labern. Ihnen muß ich antworten: Warum führen in Deutschland bei Museumseintritten nicht folgendes ein? Jeder Besucher der schwarzes, öliges, gewelltes Haar und hohe Stirn, verschlagenen Blick, eine Hakennase und Brille hat zahlt das Zehnfache, weil „jeder weiß, daß DIESE Leute Geld haben.”]

Kennengelernt habe ich noch eine alleinreisende Amerikanerin. Angesichts der Anmache der sie ausgesetzt war während ihrer Reise hatte ich einen Spaziergang. Denn sie hatte echtes rotes Haar bis zur Hüfte. Nun sind geschätzt 99% der Inder schwarzhaarig, rot sieht man allenfalls in den Bärten älterer Herren, die sie mit Henna färben. Sie wurde laufend aufgehalten, um mit ihr auf Photos posieren zu dürfen. Selbst im Taj, das (siehe Hausordnung) von Schleppern und Anmache frei ist, kamen laufend indische Mittelklassefamilien (die sich Kameras leisten konnten) und fragten. Während wir zusammen waren durfte ich dann getreu der Landessitte nach Bakshish fragen: “You want picture? Five rupeees. One picture, you pay Rupeeees!” Die wenigsten kapierten den Witz. Die Amerikanerin trugs mit Fassung. Nach Sonnenuntergang nahmen wir dann zusammen ein Tuk-tuk, sie war gut im Handeln. 25 + 10 Rs für die sieben Kilometer. Auf halbem Weg wollte der Fahrer dann Geld. Ausnahmsweise nicht als Abzocke, sondern weil er, um zum Ziel zu gelangen, er exakt einen Liter (18 Rs.) tanken fahren mußte. Sie hat dann noch bevor sie ihren Nachtzug, die wirklich gute Retiring Room Dusche genossen. Ich wachte am nächsten Tag zu einem Geräusch auf, das ich seit ich etwa zehn war nicht mehr gehört hatte: Das „tschuk tschuk“ einer Dampflok, die dann tatsächlich am Bahnsteig war.

Für die jüngeren Leser:

Delhi

In der Hauptstadt verbrachte ich einige Tage am Paharganj-Bazar beim New Delhi Bahnhof.

Der eigentliche Zweck des Aufenthalts war aber, ein iranisches Visum zu beantragen. Das war aufgrund der politischen Situation für Westler generell schwierig, man hatte mich gewarnt. Ich suchte mir also die Adresse der Botschaft, die nicht wie fast alle anderen im Diplomatenviertel (Chankyapuri) ist, das etwas außerhalb liegt. Der Tuk-tuk-Fahrer, mit dem ich um den Preis verhandelte schien das aber nicht zu wissen. Erst versuchte er einen hohen Preis wegen der weiten Strecke zu verlangen, von dem er auch nicht abrückte als ich ihm erklärte wohin er zu fahren hatte. Seine Ausrede war nun “heavy traffic in Delhi;” da konnte ich nur lachen – ich war ein paar Wochen in Bangkok gewesen, dort hatte es wirklich Verkehr! Wir einigten uns dann doch. Wie befürchtet stelllte sich dann in der iranischen Konsularabteilung heraus, daß die Einreiserlaubnis (80 $ ?) in Teheran genehmigt werden müsse, dies mindestens sechs Wochen dauern sollte und die Erteilung nicht sicher war. Ich habe den Überlandplan daraufhin aufgegeben, zu viel Hoffnung hatte ich mir eh nicht gemacht. (Ausweichrouten wie den Karakorum-Highway über China und die Reste der Sowjetunion gab es damals – schon jahreszeitlich bedingt – noch nicht. Auch die Staaten der arabischen Halbinsel waren noch sehr schwierig zu bereisen, so daß selbst wenn eine Mitfahrt auf lokalem Frachtschiff von Pakistan eine allenfalls theoretische Möglichkeit blieb. Und so viel Geld wie die BBC, die für Michael Palin (Für seine 7teilige Serie Around the World in 80 Days with Michael Palin 1989) ein Dhow in Gegenrichtung charteren konnte habe ich auch nicht.)

Amritsar

Zwichenbemerkung zur politischen Situation: Als während der von Indira Gandhi erklärten “emergency” (Notstand (Vgl.: Bulletin of Concerned Asian Scholars, Vol. 7, Nr. 4)) auch die Sikhs des Punjab um einen separaten Bundesstaat kämpften, wurde der Tempel, in dem sich Freiheitskämpfer verschanzt hatten, von der Armee gestürmt und beschädigt (1.–10. Juni 1984, offiziell 83 Tote und 249 verletzte indische Soldaten. Rajiv Gandhi räumte Jahre später 700 tote Militärs ein. Ählich die Diskrepanz für Sikhs: offiziell 589 Tote, geschätzt 18–20000 Tote im ganzen Punjab) – für die Sikhs schlichtweg geschändet. Indira Gandhi, die während des Notstandes 1977 auch durchaus sinnvolle Maßnahmen wie Geburtenkontrolle durchsetzen wollte, war dann 1980 abgewählt worden und von einer Koalition unter einem Herrn Morarji Desai abgelöst worden. Der war aber noch korrupter als es indische Politiker gemeinhin sind – in Erinnerung geblieben ist er vor allem für seine Vorliebe für ein Gläschen Kuhurin zum Frühstück. Indira und die Congress-Partei wurden nach drei Jahren wieder gewählt. Die Premierministerin erschossen im Oktober 1984 im Garten ihrer Residenz zwei ihrer Sikh-Leibwächter aus Rache für den gestürmten Tempel.

Betreten darf man das Innere des Harmandir Sahib nur mit Kopfbedeckung, Tücher werden gegen Spende vermietet. Im goldenen Tempel erhält am Ausgang jeder Gehende eine Süßigkeit. Innerhalb des Komplexes gibt es eine von Freiwilligen betriebene Großküche, die ganztägig kostenlose Essen ausgibt. Weiterhin gibt es ein Pilger-Hostel, was ich beides nicht benutzt habe. Aus dem heiligen Buch der Sikh wird ganztägig vorgelesen, was Lautsprecher übertragen. Nächtlich wird das heilige Buch in einer speziellen Zeremonie „zu Bett gebracht."

Um den Tempel zahlreiche Buchhändler mit Interessantem. Auffallend war auch, daß es richtige Rennräder mit guter Schaltung zu kaufen gab. Sonst gibt es nur schwere Volleisen-Hollandräder.

Grenzübertritt nach Pakistan

4. Feb. 1994

Der Landübergang bei Amritsar war der einzige mögliche Weg nach Pakistan zu gelangen. Zu dieser Zeit durfte er von Indern nur mit ministerieller Genehmigung benutzt werden. (Die zwischenzeitlich immer mal wieder eingerichteten und unterbrochenen direkten Zug- bzw. Busverbindungen waren damals noch nicht einmal angedacht.) Der Konflikt um Kashmir hatte wieder einmal einen Höhepunkt erreicht.

In Pakistan gibt zu Frühlingsanfang einen Feiertag am 5. Februar (1990 offiziell unbenannt: Kashmir Solidarity Day). Die Premierministerin Benazir Bhutto erklärte den Vortag zum zusätzlichen Feiertag mit dem griffigen Titel “let’s hate India Day.” Die Politiker der Gegenseite riefen daraufhin zur “let’s hate, 'let’s hate India day’”-Gegendemo auf.

Wie verfeindet man war, zeigten die Öffnungszeiten: auf beiden Seiten offiziell 9-16 Uhr, da beide Länder in unterschiedlichen Zeitzonen liegen, verringert sich die tatsächliche Öffnungszeit. Die heute täglich mit viel Pomp zelebrierte „grimmige“ Grenzschließungszeremonie ist in Wirklichkeit ein Zeichen der Entspannung und wird gemeinschaftlich geübt!

Der normale Ablauf beim Grenzübertritt bei Wagah wäre folgender gewesen: Etwa 200 m vor der Grenze am Eingang zum “compound” beim Wachhäuschen einen Laufzettel holen. Auschecken – jedesmal unter Eintrag ins dicke Buch – bei den verschiedenen Stellen: Sicherheitskontrolle (generelle Vorprüfung), Zoll, Devisenkontrolle (nach dem nominell noch nötigen Formular hatte schon niemand mehr gefragt), Paßkontrolle, Marsch zum eigentlichen Tor.

Mit mir warteten diesen Tag – es war nicht klar ob die Grenze geöffnet würde – noch ein indisches Diplomatenehepaar, neun Tansanier und ein deutscher „Missionar,“ der angeblich iim Himalaya tätig war. Im Nachhinein ist mir der Herr etwas suspekt. Angeblich hatte er seine drei Kinder per Flugzeug von Delhi aus heimgeschickt, die waren aber nicht aus dem Paß ausgestempelt, was dem Grenzer-Unteroffizier auffiel. Seine Frau war angeblich noch in der Mission in den Bergen. Daß er gerade an diesem Tag an diesem Ort war, deutet für mich eher darauf hin, daß er mehr als einem HErrn diente … Wirklich großes Theater veranstaltete der Sergeant mit den Negern. Er erklärte lautstark deren Visa wären sämtlich gefälscht er könne sie nicht ausreisen lassen. Ich traf einen der neun in Lahore zwei Tage später. Für je 150 Rs waren die Visa sehr schnell „echt“ geworden.

Wir saßen nun den ganzen Tag auf der Verandah der Wachstube, während Busladungen von Demonstranten hin- und hergekarrt wurden (lt. Zeitungsberichten rund 20.000). Es gab nicht einmal die sonst überall herumwuselnden Chai-Wallahs den Tag. Plötzlich, etwa ½ Stunde vor offizieller Schließzeit, wurden wir Weißen im Gänsemarsch – vorne und hinten ein Soldat mit Gewehr – durch die Menschenmenge zur Grenze marschiert. Die Stacheldrahtrollen auf beiden Seiten einen Meter weit aufgemacht – man grüßte sich nicht und wir waren in Pakistan (Etwas Nebel auf einer Brücke und es wäre wie in einem Agentenfilm von John le Carré gewesen). Es folgte der übliche Eintrag aller Daten in ein dickes Buch, dann 20 Minuten locker-freundliche Befragung bei Tee im pakistanischen OvD-Zimmer zu dem was wir auf der anderen Seite gesehen hätten.

Fünf Tage in Pakistan

Zu viert fuhren wir dann im Taxi zum Bahnhof von Lahore. Von weitem hörte man während der Fahrt immer wieder „ra-ta-ta-ta.“ Knallfrösche waren das keine, denn in Pakistan hat jeder MANN eine Knarre, seit dem Einmarsch der Russen in Afghanistan (1979) bevorzugt eine Kalaschnikow, oder zumindest eine Imitation derselben aus den Waffenschmieden des Grenzgebiets. Geschossen wurde aber nur in die Luft zur Feier des Frühlingsbeginns. Zwei Tage später stand in der Zeitung, daß es über die Feiertage landesweit 85 Tote gegeben habe. Die meisten waren Kinder, die bei traditionellen Drachensteigen auf den nicht durch Geländer abgesicherten Dachterassen stürzten, aber auch etliche, die von wieder runterfallenden Gewehrkugeln erschlagen wurden.

Ein Onkel von mir war in den ausgehenden 70ern als Entwicklungshelfer in Lahore gewesen, seine an die Familie jährlich zu Weihnachten verschickten Berichte haben mich als Kind beeindruckt. Seine Frau hatte nach drei Jahren genug, weil sie zum Beispiel nicht ohne Erlaubnis des Mannes alleine Taxi fahren durfte. Daran mußte ich denken, als am Bahnhofsvorplatz ein Auto eine Frau anfuhr, die mit einem schweren Korb am Kopf beladen, nun stürzte. Der männliche Fahrer stieg nicht aus, sondern schimpfte nur aus dem Fenster heraus auf die Unglückliche ein. Die Islamisierung Pakistans förderte der Militärdiktator Zia-ul-Haq (ermordet 1988) aus politischen Gründen, nachdem er 1977 den gestürzten populären Zulfikar Bhutto aufknüpfen hatte lassen. Leider ging es seitdem politisch und wirtschaftlich immer weiter bergab.

Am Bahnhof bekam ich in einem nagelneuen Hotel ein schönes Zimmer, das aber verdächtig günstig war. Warum stellte sich bald heraus: das Fenster ging direkt auf den Busbahnhof, wo 24 Stunden die Fahrtziele ausgerufen wurde.

A-Hörnchen

B-Hörnchen

Am Morgen saß ich dann zeitungslesend im Park, anfangs nur besucht von A- und B-Hörnchen, wie ich sie nannte. Später setzte sich noch ein Pakistani mit, wie der Engländer sagt, “Coke bottom glasses” als Brille so dicht an mich, daß er mitlesen konnte. Ich habe ihm die Zeitung gerne überlassen.

He sat in defiance of municipal orders, astride the gun Zam-Zammah , on the brick platform opposite the old Ajab-Gher, the wonder house as the natives call the Lahore Museum.

, on the brick platform opposite the old Ajab-Gher, the wonder house as the natives call the Lahore Museum.

Pakistan ist natürlich immer noch „indisch,“ es ist aber ruhiger, die Schlepper sind weniger zahlreich und deutlich weniger aufdringlich. Im Lahore Museum hatte ich eine angenehme Unterhaltung zur Geschichte mit einem älteren Herrn, der erst nach 20 Minuten fragte, ob ich denn nicht eventuell das Teppichgeschäft seines „Cousins“ besuchen möchte. Das Museum von 1864 war ein echtes koloniales Juwel. Die Ausstellungsstücke ebenso sehenswert wie die noch aus viktorianischer Zeit stammende Ausstattung. Leider wurde gerade eine Doku gedreht, so daß einige Säle nicht zugänglich waren.

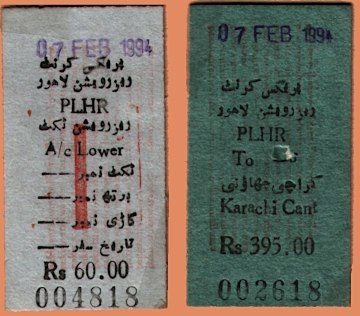

Die Buchung eines Weiterflugs war nicht ganz einfach. Zwar legte ich mich schnell auf die türkische Fluggesellschaft von Karachi nach Istanbul fest, man wollte mir aber nur einen Flug in die EU verkaufen, weil man nicht glaubte, daß Deutsche für die Türkei weder Visum noch Rückflug brauchten. Also mußte ich noch einen Anschluß nach Athen dazu buchen – summa sumarum fast 400 $. Bis das Ticket geschrieben war (für jüngere Leser (So sahen Durchschläge von Flugkarten aus: ), ging ich zur Bank gegenüber, um die entsprechende Menge Reiseschecks zu wechseln. Man verlangte sogar die Kaufquittungen zu sehen. Wieder zurück im Reisebüro wollte man aber nicht in Pak-Rupies (ca. 30/$), sondern Devisen bezahlt werden. Was sollte ich mit dem ganzen frisch getauschten Geld in den verbleibenden drei Tagen machen? Nach etwas Verhandeln sagte man, das Umtauschzertifikat wäre auch ausreichend – selbiges lag allerdings im Papierkorb der Bank, die fünf Minuten später, um 2, schliessen sollte. Ich habe es gerade noch rechtzeitig herausgefischt. Später habe ich dann in den Kleinanzeigen gesehen, daß diese Zertifikate für etwa 10% ihres Wertes privat gehandelt wurden. Ein nettes Zubrot für die Agentur.

), ging ich zur Bank gegenüber, um die entsprechende Menge Reiseschecks zu wechseln. Man verlangte sogar die Kaufquittungen zu sehen. Wieder zurück im Reisebüro wollte man aber nicht in Pak-Rupies (ca. 30/$), sondern Devisen bezahlt werden. Was sollte ich mit dem ganzen frisch getauschten Geld in den verbleibenden drei Tagen machen? Nach etwas Verhandeln sagte man, das Umtauschzertifikat wäre auch ausreichend – selbiges lag allerdings im Papierkorb der Bank, die fünf Minuten später, um 2, schliessen sollte. Ich habe es gerade noch rechtzeitig herausgefischt. Später habe ich dann in den Kleinanzeigen gesehen, daß diese Zertifikate für etwa 10% ihres Wertes privat gehandelt wurden. Ein nettes Zubrot für die Agentur.

Nach Karachi gönnte ich mir den Nachtexpress-Schlafwagen. Nachdem ich in fast sechs Wochen keinerlei Magenprobleme gehabt hatte, wurde ich leichtsinnig und kaufte mir ein Speiseeis vom Händler am Bahnsteig. Die zwei Tage in Karachi sah ich fast nur das Loch des Plumpsklos im Hotelzimmer. Den Flieger bestieg ich fiebrig und trieb die Stewardess mit meinen dauernden Bitten nach frischem Wasser (es gab nur 200 ml Becher) zum Wahnsinn.

Istanbul

Ziemlich fertig kam ich frühmorgens an, nach drei Stunden Pause im Flughafen schaffte ich es irgendwie in die zentrale offizielle Jugendherberge.

Wie in allen Mittelmeerländern gibt es in der Türkei kaum Heizungen. Es war der 11. Februar und es herrschte Dauerfrost. In dem Haus wurde morgens von 6-8 und abends der Heizkörper handwarm, ansonsten gab es im zugigen Wintergarten einen Ölofen auf dem der Chai köchtelte und man sich in Jacken unter dem plärrenden Fernseher traf.

Mein Fieber war inzwischen konstant über 39 Grad. Am zweiten Tag hatte ich ein Einsehen und zog in ein nahes Hotel ins Einzelzimmer und ließ mir einen Arzt empfehlen. In der Poliklinik versorgte mich eine gut englischsprechende Ärztin mit einer Spritze, dem türkischen Standardmittel bei Fieber. Dummerweise hatte ich zu sehr meine Magenprobleme geschildert, die stechenden Kopfschmerzen im Stirnbereich vernachlässigt. Ich wurde also deswegen behandelt, wie sich dann später herausstellte hatte ich eine Mittelohrentzündung, die das hohe Fieber auslöste. (Für die Behandlung nahm man kein Geld, nur die Medikamente mußte ich bezahlen). Nach drei weiteren Tagen war das Fieber unverändert hoch, ich ging nachmittags wieder zur Poliklinik, die Empfangsschwester – eine Seele von Frau, auch wenn wir uns nur durch Zeichensprache verständigen konnten – sah mich erschreckt an. Leider war schon Schließzeit, man schickte mich an eine Notaufnahme eines großen Krankenhauses weiter.

Dem Taxifahrer [Istanbul war berühmt für seine ehrlichen Taxifahrer, weltweit wohl einmalig. Das scheint sich die letzten Jahre geändert zu haben] schien ich wohl zu gesund, er fragte ob ich einen „Arkadash“ besuchen wollte. Der Arzt in der Notaufnahme (keine gemeinsame Sprache) sah mich auch komisch an, als ich ihm mein Fieberthermometer mit 39,8 °C unter die Nase hielt. Er faßte auf meinen Handrücken, und sagte dem Ton nach etwas wie „was willst Du? Spinner, Du bist ganz kalt.“ Das änderte sich schnell, als sein Thermometer dann auch 39,6 °C zeigte. Ein junger Arzt, der in Amerika studiert hatte fand sich, die Mittelohrentzündung geklärt – wieder durfte ich die Rechnung, es wären nur ca. 9 $, gewesen, nicht bezahlen. An Medikamenten gab es Ärztemuster.

Noch zwei weitere Tage im Bett und ich war halbwegs fit. Die Ärzte und medizinische Versorgung kann ich nur als vorbildlich loben. Auch der Hotelwirt war sehr verständnivoll, obwohl ich fünf Tage das Zimmer nur kurz zum Essen verließ.

Eintrittskarte zur Hagia Sophia.

Gesehen habe ich in fast zehn Tagen wegen der Krankheit von Istanbul nicht viel. Eigentlich war ich nur in der Hagia Sophia. Deren Kuppelinneres war größtenteils eingerüstet. Den Flug nach Athen konnte ich nicht mal für 20 $ weiterverkaufen (Damals konnte man noch jemanden Einchecken, der dann mit dem Boarding Pass nicht weiter kontrolliert wurde, unter „falschem Namen“ flog.)

Von Istanbul nach Wien per Bus

Ich buchte dann im Reisebüro, bei einer jungen türkischen Rückwandererin aus Berlin den Europabus nach München (ca. 70 $), wovon sie stark abriet. Sie wollte mir unbedingt einen Flug zu 95 $ verkaufen – zu Recht wie sich später herausstellte. Nun brauchte man für Bulgarien und Rumänien damals noch gebührenpflichtige Transitvisa (zs. 24 $). Die gab es zwar auch an der Grenze, aber vorher besorgt war es billiger. Rumänien war vollkommen problemlos. Zum bulgarischen Konsulat mußte ich auf die andere Seite des goldenen Horns. Früh um Elf beantragt, nach der Mittagspause um zwei fertig.

Am Busbahnhof von Istanbul waren die drei Fahrer gerade dabei im hinteren Teil des Busses zwei Sitzreihen auszubauen. Der Bus war etwas mehr als halb voll. Außer zwei Israelis, die bis Budapest fuhren, war ich der einzige „Ausländer,“ alle anderen waren Türken, viele aber schon in Österreich eingebürgert – sämtlich mit großem Gepäck, z.B. kompletten Döner-Bratanlagen.

Die erste Nacht durch Bulgarien auf miesen Landstraßen habe ich verschlafen, eine längere Verspätung gab es als wir sechs Stunden auf die Donaufähre in Rumänien warteten. Die Fahrt durch das winterliche Osteuropa selbst war trostlos. Einen Passagier hätte man fast auf einer ungarischen Raststätte vergessen. Die Fahrer schnarchten abwechselnd auf der Rückbank, im Bereich der ausgebauten Sitze kochten sie auf einem Spirituskocher ihre Süppchen.

Unangenehm wurde der Grenzübergang von Ungarn nach Österreich (an meinem Geburtstag). Die beiden Grenzstationen waren ein paar hundert Meter auseinander. Die Zusammenarbeit der Zöllner funktionierte aber schon gut. Der Ungar rief den Österreicher an, daß von den Fahrern eine Reisetasche mit gut 50 Stangen Zigaretten mitgeführt wurde. Nun waren die Fahrer Profis – zwischen den Grenzen verschwand der Inhalt der Tasche auf mysteriöse Weise an verschiedensten Stellen im Bus: “Let the games begin!” Nachdem niemand mehr als die erlaubten Zigaretten deklarierte (ich hatte meine legale Stange vom Flughafen in Karachi) begann die Suche. Alle raus und eine ¾ Stunde bei ca -6 °C neben dem Bus warten. Das Betreten des geheizten Aufenthaltsraums und Toilettengänge wurden explizit verboten. Nach Durchsuchung allen zurückgelassenen Handgepäcks im Bus (der Inhalt wurd einfach auf die Sitze gekippt) wurde das Aufstellen im Glied neben dem Gepäck aus dem Stauraum angeordnet.

Dabei kam die „Freundlichkeit“ österreichischer Zöllner wieder einmal hervor (ich habe am Neujahrsmorgen 1986 aus Jugoslawien kommend um 4 Uhr früh von einem ziemlich offensichtlich besoffenen Grenzer schon eine geklebt bekommen, weil ich seiner Meinung nach nicht schnell genug aufschaute, während ich noch schlaftrunken meine Schuhe zuband!) Jeder Fahrgast wurde nach Inhalt des mitgeführten Gepäcks befragt, Kartons geöffnet usw. Kurzfassung: Zöllner zum in Österreich eingebürgerten Türken links von mir: „Was Du haben? Aufmachen! Zack, zack!“ Dann zum mir (Rucksack neben mir): „Haben Sie etwas zu verzollen?“ „Nein.“ „Was ist da drin?“ „G’wand und Zeug.“ „Danke schön“ (Rucksack ungeöffnet). Zum Türken rechts von mir: „Du! Aufmachen, schnell, schnell! Was hast dabei?“ Felix Austria. Alle Kippen wurden gefunden, zusammengezählt und von den Türken eine Kopfpauschale verlangt. Vielleicht sollte mal wieder jemand über die Brücke nach Braunau fahren und unter den Beamten aufräumen?

In Wien waren hatte ich von den unbequemen Sitzen nach drei Tagen genug, der Motor entwickelte immer wieder Probleme die zu Halten führten. Ich stieg aus und besuchte Bekannte in der buckligen Welt.

15 Jahre später war ich dann nochmal in Indien, dann von Ost nach West: » Auf Buddhas Pfaden: “You travel, you rich, you pay!”