Ihr Browser unterstützt das verwendete moderne Bildformat noch nicht. Betrachten Sie bitte diese Seite auf dem Desktop mit Google Chrome ab Version 82, Opera ab Version 71, Safari ab Version 16.1, oder noch besser Firefox ab Version 93.

Die Unannehmlichkeit bitte ich zu entschuldigen, aber die Steinzeitprodukte des Hauses Microsoft bedeuten zu viel zusätzlichen Aufwand.

Your browser does not support .avif images. Please view on a.m.dern desktop browser. No apologies for not supporting Microsoft’s rubbish.

Einleitung

Warum und Wieso? – Ein Wiedersehen nach 15 Jahren

Ich habe Anfang der 1990er vier Jahre in Tokio gelebt und mein Geld als Übersetzter für technisches Japanisch verdient. Nach 15 Jahren wollte ich einfach mal wieder hin. Zufälligerweise bin ich im September 2010 – mehr aus Neugier – in ein neueröffnetes Reisebüro, das Tokio für knapp über € 700 im Fenster hatte. Eigentlich wollte ich nur fragen „was es denn wirklich“ kosten würde – mit dem üblichen „plus Steuern und Gebühren“-Betrug hätte ich mit einem Tausender gerechnet. [Inzwischen per Gesetz im Angebotspreis enthalten.] Die Dame sagte dann überraschenderweise: „Das kann ich Ihnen noch einen Hunderter billiger machen.“ Daran konnte ich leider nicht mehr vorbeigehen, das ist günstiger als zwei Wochen Kanaren.

Mein Budget war dann aber doch bescheiden: Für zwei Wochen (10.–24. Oktober 2010) ¥ 66.000 (€ 625; Wechselkurs 1:108). Das ist eine Summe, die ich einem Nicht-Landeskundigen pro Tag empfehlen würde. Man bekommt in Japan für sein Geld aber immer Qualität, die dann eben den entsprechenden Preis hat. Japan war immer und ist auch heute noch sehr teuer, auch wenn sich die Preise die letzten zwanzig Jahre kaum erhöht haben. Wo ich im Text Preisangaben in Yen mache, einfach 1 : 100 umrechnen (also 1 cent = 1 Yen). [2022/3 ist der Yen auf 1 : 150–160 gefallen, wodurch es sehr günstig wurde das Land zu besuchen. Die Inflation zog 2024 an, der Kurs lag bei ¥ 140 pro Euro, so daß Aufenthalte etwa zehn Prozent mehr kosten. Unter diesen Bedingungen bruacht man für einen Aufenthalt etwa so viel Geld wie in Westeuropa (abgesehen von den weiter horrenden Übernachtungskosten).]

Gebraucht habe ich: ¥ 17500 für Fernbusse, ca. 7000 für Nahverkehr, 5000 für Übernachtungen, 11000 für Mitbringsel, 5000 Eintritte. Der Rest Kleinigkeiten, Essen und Trinken.

Hinweis: 2025 hatte ein Euro nur noch 70 % der Kaufkraft von 2010s. Wo im Text Euro-Preise angegeben sind, sollten diese mit 1,42 multipliziert werden, um die Inflation zu berücksichtigen.

„… reisten wir mit einer gewissen Skepsis in unser geliebtes Japan ein – denn kurz zuvor [2008] hatte das Land die Sicherheitsbestimmungen für seine Besucher deutlich verschärft. So wurde von jedem Einreisenden ein digitales Porträt angefertigt und außerdem die Abdrücke beider Zeigefinger gescannt. Mit solcherlei Prozeduren folgten die Japaner – wie so oft in der jüngeren Geschichte – dem Verhalten unsrer amerikanischen Freunde. Allerdings gewinnt so etwa angesichts der extremen Sicherheit des Inselstaates (und seinem Ausländeranteil im Promille-Bereich (2020: 1,78 Millionen ohne Koreaner, entspricht 1,41 % der Bevölkerung)) von vorne herein ausgesprochen groteske Züge. Auch muß ich sagen, daß Menschen wie ich – die ja außerdem aus einem befreundeten Land einreisen – durch solcherei Entwicklungen ziemlich vor den Kopf gestoßen werden.“

In Kyoto habe ich einen Schweizer getroffen, der froh war, daß er für „nur“ 300 Franken (inkl. Frühstück; [ca. € 290]) in einem Business Hotel untergekommen war. Er war etwas pikiert, als ich erzählt habe, daß ich für € 11 (inkl. Frühstück) wohnte. Dabei handelt es sich aber um keine Bruchbude, gut die Duschen waren einen Stock tiefer, aber ansonsten – wie überall im Lande – tip-top sauber. So etwas bekommt man aber nur wenn man sich etwas auskennt. Ich will nicht mehr behaupten, daß ich Japanisch spreche – radebrechen war zumindest die erste Woche die bessere Bezeichnung. Lesen klappt aber immer noch gut genug.

Ab nach Tokio

In den vier Jahren, in denen ich in Japan gelebt habe, bin ich so gut wie nie aus Groß-Tokio hinausgekommen. Wenn ich denn Urlaub hatte, ging es sofort zum Flughafen Narita (NRT), damals wie heute einer der übelsten Airports der Welt, auf nach Südostasien.

Für Pendler in der Hauptstadt gilt: 1½ Stunden Fahrzeit einfach ist angemessen. Wenn man dann bedenkt, daß der japanische ICE, der Shinkansen  durchschnittlich 200 km/h fährt, kann man ausrechnen, wie groß das Einzugsgebiet ist. Der a.m.nistrative Stadtbereich Tokio hat etwa 13 Mio. Einwohner, mit Umland das ist die Kantō-Ebene, wie oben definiert, sind es ca. 23-25 Mio., mithin ein Sechstel der japanischen Bevölkerung. Fahrtkosten zum Arbeitsplatz werden in Japan vollumfänglich von der Firma getragen. Autofahren ist wegen der Parkplatznot wenig sinnvoll. Dazu kommen noch ein paar Gemeinheiten, wie die Auflage 500 m vom Wohnsitz einen Parkplatz nachzuweisen oder die KfZ-Besteuerung: Autos über 2000 cm³ oder breiter als 1,70 m, also praktisch alle europäischen Importe, kommen in die exorbitant teure Steuerklasse 3.¹

Gefahren wird links, Autobahnen sind gebührenpflichtig mit Höchstgeschwindigkeiten von 90-110 km/h.

durchschnittlich 200 km/h fährt, kann man ausrechnen, wie groß das Einzugsgebiet ist. Der a.m.nistrative Stadtbereich Tokio hat etwa 13 Mio. Einwohner, mit Umland das ist die Kantō-Ebene, wie oben definiert, sind es ca. 23-25 Mio., mithin ein Sechstel der japanischen Bevölkerung. Fahrtkosten zum Arbeitsplatz werden in Japan vollumfänglich von der Firma getragen. Autofahren ist wegen der Parkplatznot wenig sinnvoll. Dazu kommen noch ein paar Gemeinheiten, wie die Auflage 500 m vom Wohnsitz einen Parkplatz nachzuweisen oder die KfZ-Besteuerung: Autos über 2000 cm³ oder breiter als 1,70 m, also praktisch alle europäischen Importe, kommen in die exorbitant teure Steuerklasse 3.¹

Gefahren wird links, Autobahnen sind gebührenpflichtig mit Höchstgeschwindigkeiten von 90-110 km/h.

Es hält sich aufgrund von Fernsehberichten die Vorstellung, daß in Japan hauptsächlich Hochhäuser gebaut werden. Das ist vollkommen falsch (Beton liebt man aber!). Lediglich in einigen geologisch stabilen engumgrenzten Orten in den Großstädten können Wolkenkratzern, wie im Tokioter Statdtteil Shinjuku, kann man auf Fels hoch hinaus. Stadtautobahnen auf Stelzen sind sehr beliebt. Sie erhöhen den Profit der Baufirma. Die öffentliche Auftragsvergabe ist eine extrem korrupte Affäre, Baukonzerne die größten Unterstützer der Fraktionen der Dauer-Regierungspartei LDP (Vgl. Politische Korruption in Deutschland und Japan, Uni Konstanz 2008) (von der selbst die CSU (Vgl. Liste von Korruptionsaffären um Mitglieder der CDU/CSU) noch lernen kann). Man sieht auch, daß Bauten in Japan in der Regel in die Kategorie „häßliche Betonklötze“

Blick vom Yoyogi-kōen in Tokyo, am Sonntag autofrei, 1991. fallen, etwas, daß ich versuche soweit möglich aus meinen Photos auszublenden.

Auch ist zu beachten, daß man in Japan in Jahrhunderten von Erdbeben und Feuersbrünsten gelernt hat nicht für die Ewigkeit zu bauen. Ein Wohnhaus wird hingestellt, gilt nach dreßig Jahren als alt und wird weggerißen. Eine Wartung (Anstrich) findet zwischendurch nicht statt.

Was hat sich geändert?

Ich bin also nach fünfzehn Jahren zurückgekommen. Meine erste Wohnung (im Setagaya-ku) ist nun ein Parkplatz. Als ich das zweite Haus gesucht habe, konnte ich nicht einmal mehr sagen wo es gestanden hatte – die Hauptstraße war verbreitert, alle umliegenden Gebäude durch Neubauten (4-5stöckige Stahlrahmenkonstruktionen) ersetzt.

Diese Neubauten haben einen Nachteil: Es gibt in jeder Wohnung ein Bad [Bad und Toilette sind traditionell immer getrennte Räume in Japan]. Deshalb benutzen immer weniger Leute das öffentliche Gemeinschaftsbad (sento; ¥ 400, die Preise werden stadtweit einheitlich festgesetzt), eine der großen Errungenschaften japanischer Kultur. Ich war auf dieser Reise in fünf verschiedenen und habe alle genossen, auch wenn es oft mehr ein Rentnertreff war. (Als Ausländer wird man am Eingang immer etwas schel angeschaut. Weiß der gaijin („Ausländer“) denn wie man sich richtig wäscht?)

Was hat sich geändert? Wenig, die Preise waren fast unverändert. [In Japan gibt es seit Beginn der Wirtschaftskrise 1989 kaum noch Inflation. Ausgehend von 1995, lag der allgemeine Preisindex für 2019 bei 104,5. D h. die hier gemachten Preisangaben sind nur gering erhöht. Allerdings wurde die Mehrwertsteuer von 3% auf 10% angehoben. Besonders kleinere Geschäfte und Restaurants weisen sie nicht in ihren Preisen aus, sondern schlagen erst an der Kasse auf. Zugleich ist der Yen gegenüber dem Euro gefallen. Ab einem Wechselkurs von 1:130 ist Japan kaum teurer als sonstwo in Mitteleuropa.] [Seit 2023/4 ist der Yen mit 150+ pro Euro noch günstiger allerdings gab es nach Corona mehr Inflation.] Zunächst einmal gibt es Papier auf öffentlichen Toiletten. Man ist nicht mehr auf die Werbemittelverteiler vor U-Bahnhöfen angewiesen. Dann sind die Schuluniformen im Stile preußischer Marinekadetten für Jungs sehr selten geworden, der zugehörige verpflichtende 2 mm-Haarschnitt scheint ganz verschwunden (was wohl an der unkonventionellen Haarpracht des ehemaligen Premiers Koizumi liegt). Zigaretten kosten das Doppelte. Nicht mehr gesehen (oder besser gehört) habe ich die “sound trucks” der Ultra-Nationalisten die früher jeden größeren Bahnhofsvorplatz beschallten – ganz ausgestorben sind die aber wohl noch nicht. [Die Partei Nippon Ishin no Kai in den 2010ern groß geworden ist das japanische Äquivalent der AfD.])

Was war unverändert? Zunächst die angenehm unaufdringlichen Polizisten mit Ihrer ausgesuchten Höflichkeit – solange man nicht in der Zelle sitzt, dann wird es extrem unangenehm: 23 Tage incommunicado sind legal. Man hat so seine Methoden um Geständnisse zu erreichen (人質司法, wörtlich „Geiseljustiz“) ist ein Ausdruck, um eine bestimmte japanische Strafverfolgungspraxis zu beschreiben. Opfer des japanischen Justizwesens beschreiben so die Strategie der Strafverfolger, Verdächtige wie eine Geisel in Untersuchungshaft zu behalten, z. B. durch Wiederverhaftung unmittelbar nach Ablauf der gesetzlichen Frist unter einem gerigfügig abgeänderten Tatvorwurf, um ein Geständnis zu erpressen. Ohne dieses „Lösegeld“ ist eine Haftentlassung auf Kaution bis zum Prozess kaum möglich. Die Verurteilungsquote vor japanischen Gerichten liegt dann auch bei über 99 %, (Vergleich USA: 68% im Jahre 2018), davon 89 % basierend auf Geständnissen. Ein Grundsatz hier ist: „Im Zweifel gegen den Angeklagten.“ Weiterführend: Strafprozeß und Staatsanwaltschaft in Japan ).

Die Sauberkeit und absolute Korrektheit im Geschäftsleben (man nimmt kein Trinkgeld, außer Regenschirmen und Fahrrädern wird absolut nicht gestohlen). Fisch ist immer frisch.

Angenehm waren die Ladenöffnungszeiten: zwar schließen die zahlreichen Tante-Emma-Läden immer noch gnadenlos Punkt 6, große Geschäfte haben aber bis 20 oder 22 Uhr auf und schließen einen Tag unter der Woche. Weiterhin gibt es in jedem Viertel einen Conveni-Laden, (Von Englisch: “convenient,” also „bequem.“ Landesweite Ketten sind Lawson, Family Mart und 7-11.) der 24 Stunden auf hat und wirklich alles Lebensnotwendige (inklusive Softpornos) zu nur geringfügig höheren Preisen anbietet.

Was fehlt?

Zuvorderst Ruhe (Stille). Ständig läuft irgend eine Ansage oder piepst irgend etwas. Außerdem können Japaner keinen Rasen. Wo es Parks gibt, ist der Boden meist Dreck, es fehlen weiterhin Mülleimer und Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Ich stimme Christoph Neumann und seinem Buch „Darum nerven Japaner“ (ISBN 978-3-492-24508-1, € 7) im allen wesentlichen Punkten zu und will das hier nicht wiederholen. Mehr dazu im Abschnitt Kurioses.

Soziale Sicherung: Es wird im Westen gerne verschwiegen, daß die soziale Sicherung in Japan miserabel ist. Zahlreiche Obdachlose hausen in den Parks.2 Sozialhilfe (rund € 200) gibt es nur wenn man eine feste Anschrift hat. Geburtskosten müssen von den Eltern voll bezahlt werden (ca. 3000 € [soll ab 2026 von Krankenkassen übernommen werden]). Die Zuzahlung bei Arztbesuchen für gesetzlich Versicherte liegt bei 40 %, gesetzliches Renteneintrittsalter ist 70, aber als Festangestellter wird man mit etwa 55 Jahren aus der Firma gedrängt, mit 2-3 Jahreslöhnen Abfindung. Mich hat das immer alles ziemlich erschreckt, schließlich ist Japan kein Entwicklungsland.

Shitennō-ji, Osaka

Nach Osaka

Nachdem ich mir keinen Japan Rail Pass – eines der wenigen Sonderangebote im Lande – besorgt hatte, habe ich den Fernbus nach Osaka genommen, was etwas ungewöhnlich ist. Zwar ist man, über Nacht, gute 7 Stunden unterwegs, aber die Busse (etwa zum halben Bahnpreis) haben mich angenehm überrascht. Im Gegensatz zum Shinkansen, in dem man mit über 1,80 m ziemlich eingequetscht (à la Ryan-Air) unterwegs ist, werden nur etwa 25 Sitze, drei in einer Reihe angeboten. Dazu gibt es Kissen und Decke. Alles gute Business Class, wenn da nicht an jeder Haltestelle die Ansagen vom Band wären …

Selbstverständlich ist, daß ein Bus der fahrplanmäßig nach sieben Stunden um 6 Uhr 43 in Umeda sein soll auch um 6.43 h ankommt und nicht etwa um 6.41 Uhr. Aber Mussolini – zu dem seiner Zeit sollen in Italien Züge pünktlich gefahren sein – war ja bekanntlich Verbündeter der Japaner, die viel vom Ausland lernen.

Osaka, das ehemalige Naniwa, ist nichts weiter als eine weitere häßliche japanische Großstadt, ich habe mich dort nur einen Tag aufgehalten und den Shitennō-ji besucht.

Shintennō-ji

Dieser „Tempel der vier Himmelskönige,“ heute zur Shingon-Sekte gehörig, ist im Vergleich zu den Menschenmassen, die in Nara und Kyoto in Tempeln unterwegs sind, wenig besucht und ruhig. Die Gründung soll auf den Prinzregenten Shōtoku Taishi im 7. Jahrhundert zurückgehen. Die Anlage wurde nach Feuersbrünsten und anderen Katastrophen immer wieder neu gebaut, wobei man nahe am originalen, chinesischen Vorbildern folgenden Plan blieb. Die sanierte, moderne Anlage wurde 1963 fertig. Die traditionellen vier Himmelskönige der indischen Kosmologie (Catur-mahārājas oder Lokapālas, als da sind Vaiśravaṇa, Virūpākṣa, Dhṛtarāṣṭra, Virūḍhaka.) hat man japanisch umgedeutet. Es sind hier außer dem Tempelgründer, Kūkai, Saichō, beide sind Bringer des esoterischen Buddhismus, und lehrten im frühen 9. Jahrhundert und Buddha. Die Pagode gilt als die älteste erhaltene Japans, tatsächlich hat sie heute einen modernen Kern aus Stahlbeton. Auch sie wurde öfter neu gebaut. Allein im 20. Jahrhundert richtete der Muroto-Taifun im September 1934 und dann amerikanische Terror-Luftangriffe schwere Schäden an, deren Beseitigung 1959 vollendet war. Nur ein altes Gebäude überstand diese Zeit unbeschädigt.5

Arima-Onsen

Arima-Onsen: Wie betoniere ich einen Fluß richtig zu?

Ein Onsen ist nichts anderes als ein Ort mit (meist) heißen (Mineral-)Quellen, die es in Japan wegen der vulkanischen Aktivität zu Hauf gibt. In der Regel sind dort auch Quellen, die wie ein öffentliches Bad (sento) allgemein zugänglich sind. Andere sind frei zugänglich als Fußbäder oder für Trinkwasser eingefaßt. Ihr Symbol auf Karten und Wegweisern ist ♨️.

Heutzutage wird dabei meist eine Dampfkabine/Sauna und verschiedene Becken mit Blasen usw. geboten. Also ähnlich einem besseren deutschen Hallenbad (das es so in Japan kaum gibt), nur im Kleinen. An solchen Orten gehören dann auch Hotels dazu, die 1–2-Tagesreisen für gestreßte Japaner, landestypisch meist in Gruppen und all inklusive verkaufen und die ihre eigenen luxuriös ausgestatteten Badelandschaften bieten. Dazu gehört dann auch dann das unvermeidliche Besäufnis mit warmen Sake (Reiswein mit ca. 13-15% Alk). Das Fläschchen darf dann schon mal im Becken treiben, damit es warm bleibt.

Bekannt sind auch die heilsamen Schwefelquellen an den Hängen des Fuji (bitte nicht Fujiyama!). Dort kann man sich dann auch Eier hartkochen, die dann den sprichwörtlichen Geruch von faulen Eiern haben -- Ein wirklich gelungenes Mitbringsel.

Kurz ein Wort zum Mitbringsel, japanisch O-miyage. Es ist – auch bei einer noch so kurzen Reise – eine unumgängliche Verpflichtung Verwandten, Bekannten und Kollegen ein kleines Geschenk mitzubringen. Dies zur Entschuldigung, daß man sich auf einer Reise „vergnügt“ hat. An jedem Ort (und in jedem Tempel) gibt es entsprechende Stände oder Geschäfte, die entsprechende „lokale“ Spezialitäten (die sich von Ort zu Ort kaum unterscheiden), wie getrocknete Fische, Sembe (Reis-Plätzchen), gefüllte Moji-Reiskuchen und den üblichen Touristenkitsch anbieten.

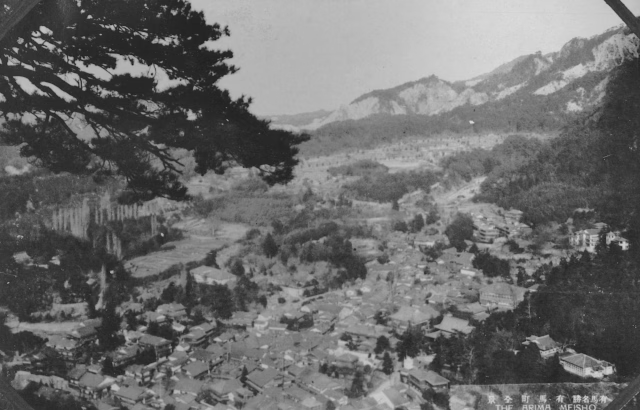

Der Ort Arima-Onsen (有馬温泉) befindet sich hinter dem Rücken des Rokko-Massivs auf etwa 500 Höhenmetern. Hier war das Lieblingsbad der Frau von Toyotomi Hideyoshi, (zweiter Reichseiniger, 1537-98) an den auch ein Denkmal erinnert. In der Ortsmitte gibt es noch sein Fußbad, wo man sich in 43 °C heißer brauner Brühe seine Sohlen kochen lassen kann. Eine kühle Quelle in einem kleinen Park ist von Natur aus mit Kohlensäure angereichert und wirklich lecker. Am Ortsrand findet sich auch noch der Zuiho-ji-Park, in dem es ungewöhnlich viele Pilze gab, die in Japan wildwachsend nicht zum Essen gesammelt werden.

Pilze

Zum japanischen Glauben an die Einmaligkeit des Landes gehört auch die fixe Idee, daß Japan das einzige Land ist in dem es vier Jahreszeiten gibt. Nun, für den Herbst mit seinen oft wirklich herrlichen Laubbäumen (besonders Acer japonicum .avif) ) war ich einige Wochen zu früh dran. Die Tagestemperaturen an der Küste waren noch deutlich über 20 °C.

) war ich einige Wochen zu früh dran. Die Tagestemperaturen an der Küste waren noch deutlich über 20 °C.

Pilze gab es jedoch in Parks und am Straßenrand – ohne daß man danach suchen müßte – in einer Vielfalt, die ich in Europa noch nicht gesehen habe. In Japan werden Wildpilze nicht zum Essen gesammelt. Die nette chinesisch-japanische Familie, die mir den Weg zum Ausländerfriedhof gezeigt hat, war richtiggehend entsetzt als ich vorschlug aus den Maroni  am Wegesrand eine Mahlzeit zu machen. Dabei ist noch zu bedenken, daß bis damals noch keines der zahlreichen japanischen Kernkraftwerke, die bevorzugt auf geologischen Falten gebaut sind, in die Luft geflogen war (obwohl man zumindest in der Wiederaufbereitungsanlage Monju ziemich nah dran war – mehr als einmal). [Die Katastrophe in Fukushima war etwa ein halbes Jahr nach meiner Reise.]

am Wegesrand eine Mahlzeit zu machen. Dabei ist noch zu bedenken, daß bis damals noch keines der zahlreichen japanischen Kernkraftwerke, die bevorzugt auf geologischen Falten gebaut sind, in die Luft geflogen war (obwohl man zumindest in der Wiederaufbereitungsanlage Monju ziemich nah dran war – mehr als einmal). [Die Katastrophe in Fukushima war etwa ein halbes Jahr nach meiner Reise.]

Damit soll nicht gesagt werden, daß Japaner keine Pilze essen. Ganz im Gegenteil. Aber eben nur gekaufte Zuchtpilze, wie Enoki,

Enoki (エノキ) im Verkauf. Links die braune, „wilde“ Variante und rechts die dünne, weiße gezüchtete. getrocknete Morcheln (aus China) oder die extrem teueren Matsutake.

Matsutake-Pilze (Tricholoma matsutake) im Sonderangebot. 10 Stück nur 280 Euro. Letztere werden fast alle aus dem bösen, bösen Nordkorea importiert, worüber man sich aber diskret ausschweigt.

Museen

Sehenswert ist der an sich verschlafene Ort wegen seiner Museen, zum einen das für moderne Photographie in einem schönen neuen Bau, drin war ich nicht. Dann das über vier Stockwerke verteilte „Automata- und Spielzeugmuseum,“ wobei das oberste Stockwerk voll mit deutschem Blechspielzeug von vor 1950 ist und auch einige Roboter-Puppen aus der Edo-Zeit zu sehen sind. Die 900 Yen Eintritt waren gut angelegt.

Etwas versteckt am Hang war das „Philatelistische Nationalmuseum“ (500 Yen; Philatelic Culture Museum), in einem traditionellen einstöckigen Haus mit alten Briefkästen davor. Seine Schuhe zieht man am Eingang aus, im wesentlichen gibt es zwei große Räume, einen mit allgemeiner (internationaler) Postgeschichte und einen in dem sämtliche jemals ausgegebenen japanischen Briefmarken zu sehen sind. Das ist für Sammler insofern interessant, da von den Ausgaben des 19. Jahrhunderts zahlreiche Fälschungen existieren. Amüsant fand ich, daß der einzige andere Besucher – ein Japaner – zu mir herkam als ich mir die erste Marke der Welt, die englische 1 Penny von 1840 ansah und mich auf japanisch darauf hinwies, daß dies die erste Marke der Welt gewesen sei, wobei seine Körpersprache zeigen sollte WIE toll das wäre. Als ich ihm mit „sh’teru“ antwortete („ich weiß“), ging er ganz bestürzt zur Kassiererin und sagte etwas von der Art „Mensch, der Gaijin kann auch noch Japanisch!?“

Nara

In Nara bin ich drei Tage auf Tempeltour gegangen. Ich habe mich aber, im Gegensatz zu den japanischen Reise- und Schülergruppen, auf zwei pro Tag beschränkt. Meist kann man in den Tempelanlagen frei herumspazieren, das Hauptgebäude, durch das man mit Grüppchen im 3-Minuten-Takt durchgetrieben wird, kostet dann so ¥ 400-500, ebenso ein gepflegter Garten und falls vorhanden noch die Schatzkammer, für die man dann auch mal 700-1000 nimmt. Nachdem es keine Kombikarten gibt, kommt da schnell ein hübsches Sümmchen zusammen, besonders wenn man dann noch Postkarten oder Devotionalien erwerben will. (Jesus hat die Geldwechsler aus dem einen Tempel vertrieben, in Japan wäre er bis zur Kreuzigung niemals rechtzeitig fertig geworden …). Fairerweise muß erwähnt werden, daß es dem Staat nach der Verfassung von 1947 verboten ist öffentliche Gelder für religiöse Zwecke auszugeben, sich die Sekten bezw. Tempel ausschließlich selbst finanzieren müssen.

Der Kansai Thru Pass, nur für Touristen (Paß vorlegen) in den Fremdenverkehrsämtern der Region erhältlich. Eines der wenigen Schnäppchen in Japan – drei (auch nicht zusammenhängende) Kalendertage freie Fahrt auf allen nicht staatlichen Bahn- und Buslinien.

nur für Touristen (Paß vorlegen) in den Fremdenverkehrsämtern der Region erhältlich. Eines der wenigen Schnäppchen in Japan – drei (auch nicht zusammenhängende) Kalendertage freie Fahrt auf allen nicht staatlichen Bahn- und Buslinien.

Geschichte

Nara wurde unter Kaiser Gemmei 710 zur festen Hauptstadt gewählt. Es blieb bis zum Tode der Kaiserin Shotoku 794 Residenz.

Die neue Hauptstadt war das erste wirkliche städtische Zentrum in Japan. Sie hatte bald eine große Bevölkerung. Zwar gilt die von Wissenschaftlern im frühen 20. Jahrhundert angenommene Zahl von 200.000 Einwohnern, das wären fast 4% der Gesamtbevölkerung des Landes, als überhöht; es waren aber wohl doch 80-100.000. Etwa zehntausend Beamte hatten Stellungen bei Hofe. Man entwickelte ein ausgeklügeltes System der Verwaltung und Gesetze, das sogenannte Ritsuryō .

Die wirtschaftlichen und staatlichen Aktivitäten nahmen während der Nara-Zeit zu. Straßen verbanden Nara mit den Provinzhauptstädten und Steuern wurden effizienter und regelmäßiger eingetrieben. Münzen wurden geprägt, wenn auch nicht weithin genutzt. Außerhalb des Nara-Gebietes gab es wenig Handel. In den Provinzen verblasste das alte System des Landbesitzes, das im Rahmen der Taika-Reform – im Geiste des Prinzregenten Shōtoku (Unterscheide Shōtoku Taishi † 622 und die Kaiserin Kōken, in ihrer zweiten Amtszeit Shotoku † 770 genannt.) – geschaffen worden war.

Der Ort beherbergt die wichtigen erhaltenen frühen buddhistischen Haupttempel, der sechs Nara-Sekten. Die, wie alles in Japan, jedoch in den meisten Fällen mehrfach durch Feuer zerstört wurden und wieder aufgebaut wurden.)

Die heutige Stadt liegt etwas östlich der alten Hauptstadt, deren Palastbereich als Ausgrabungsstätte unbebaut ist. Zum 1300jährigen Gründungsjubiläum hat man einige Nachbauten dort hingestellt.

Der Hof in Nara führte aggressiv Zivilisation nach chinesischem Vorbild ein. Zu diesem Zweck wurden regelmäßig diplomatische Abgesandte an den T'ang-Hof gesandt. Gewöhnlichen Japanern waren Auslandsreisen nicht gestattet. Die Ein- und Ausreise war Ausländern nur über den Hafen Hakata in der militärischen Sonderverwaltungszone Dazaifu, im Norden Kyūshūs gestattet. Diese Behörde kontrollierte den Handel aufs strengste und versuchte, den Kontakt zwischen Ausländern und Einheimischen weitestmöglich zu unterbinden.

Tōdai-ji

Der „östliche große Tempel“ mit dessen Bau 733 begonnen wurde ist UNESCO-Weltkulturerebe. In der Haupthalle findet sich die aus Bronze gegossene, oft reparierte Statue des monumentalen Buddha Vairocana, dem Daibutsu von Nara.

„Kaiser Shōmu wollte über ein Reich zu herrschen, das nach dem Prinzip der Harmonie und dem buddhistischen Gesetz regiert wurde. Eine verheerende Pockenepidemie von 735–737, die ein Viertel bis ein Drittel seiner Untertanen hinwegraffte, veranlaßte Shōmuu, in jeder Provinz staatliche Klöster und Konvente mit großen Buddha-Bildern zu errichten. Im Großen Tempel von Tōdai in Nara entstand ein monumentales Buddha-Bildnis als ,irdisches Symbol von Buddhas himmlischer Stille’.“

Der über fünfzehn Meter große meditierende Vairocana (Kosmischer Buddha) besteht aus 450 Tonnen Kupfer [Bronze]; 50000 Zimmermänner und 370000 Metallschmiede (laut historischen Quellen) wurden zu seinem Bau benötigt. Hügel mußten für den Standort eingeebnet werden, und das hölzerne Gebäude, welches um ihn herum errichtet wurde, dominierte meilenweit die Landschaft.

Zweimal zerstörten Feuer die riesige Halle in Heijokyō – dem heutigen Nara und mehrfach wurden Korrekturen an der Figur vorgenommen. Heute ist eigentlich nur noch der Lotussitz original.

Kofuku-ji

Der erste größere Tempel vom Bahnhof ist der Kofuku-ji, noch heute der Haupttempel einer der ältesten buddhistischen Sekten, der Hossō der auch Kyokai angehörte. Er ist der Verfasser des Nihon Ryōiki: Legenden aus der Frühzeit des japanischen Buddhismus, das vollendet vor 822 das älteste erhaltenen Buch der japanischen Setsuwa-Legendenliteratur ist. Lesenswert ist es auch heute noch, da einige der 105 Geschichten zeigen wie wenig sich die Menschheit fortentwickelt hat: Gierige Mörder, erpresserische Beamte und trottelige Polizisten unterscheiden sich nicht damals wie heute.

Bekannt ist der Tempel wegen seiner beiden Pagoden, eine drei- die andere fünfstöckig und seiner zahlreicheren erhaltenen alten exquisiten geschnitzten Statuen.

Kasuga-jinsha

Shintō: die „einheimische“ Religion.³ In japanischen Schreinen (jinsha) werden, im Gegensatz zu den buddhistischen Tempeln, die „Kami“ (Gottheiten, besser „das Göttliche“) des indigen japanischen Shintō verehrt. Über 1200 Jahre seit der Einführung des Buddhismus kam es zum Synkretismus zwischen beiden Glauben. Erst zur frühen Meiji-Zeit, deren neue Machthaber die Vorherrschaft der buddhistischen Geistlichkeit, die auch als Behörde für die Tokugawa auf lokaler Ebene fungiert hatte, durch die Buddhistenverfolgung 1869–73 brachen (und zahlreiche Tempel säkularisierte, was den Finanzen der neu entstehenden, aber bankrotten Zentralmacht nicht schadete) kam es zur Schaffung des Staats-Shintō, dessen „Traditionen“ vielfach erst durch die Interpretation von Gelehrten im 19. Jahrhundert geschaffen wurden. Zwar hatte es bei Hofe immer ein „Götteramt“ gegeben, der einzige wirklich rein schintoistische Schrein dürfte der von Ise sein (in dem der Spiegel der Amaterasu, eines der drei Reichskleinodien – tatsächlich einer von mehreren im Laufe der Jahrhunderte geschaffener Neuguß – aufbewahrt wird.) Mit der von den amerikanischen Besatzern erzwungenen Entsagung der Göttlichkeit der himmlischen Majestät, wurde auch jeglich staatliche Unterstützung von Schreinen und der Geistlichkeit untersagt.

Der Kasuga-Schrein, auch bekannt als „Schrein der 10000 Laternen,“ ist mit der Gründung von Nara als Reichshauptstadt im Jahr 710 eng verbunden. Der Hofadelige Fujiwara-no-Fubito errichtete aus diesem Anlaß einen Schrein auf seinem Anwesen bauen, in den er die als seine Ahnen verehrten Gottheiten Takemikazuchi-no-mikoto und Futsunushi-no-mikoto, Bewohner des Kashima-Schreins respektive des Katori-Schreins, welche beide in der Kantō-Region östlich des heutigen Tokio lagen, umziehen ließ. Erst 763 kamen die beiden anderen Gottheiten Amenokoyane-no-mikoto und Hime-no-kami dazu. Zsammen sind die vier Hausgötter der Fujiwara-Sippe. Die charakteristische Viererform des Hauptgebäudes soll aus dieser Zeit stammen. Die Blütezeit des Schreins fällt in die spätere Heian-Zeit, als die Fujiwara als erbliche Regenten des Tennō die faktische Macht bei Hof inne hatten.

Die meisten Gebäude des Kasuga-Schreins sind mit unzähligen metallenen Laternen versehen, während die noch zahlreicheren Steinlaternen entlang der Wege zum Schrein aufgestellt sind. Diese Laternen des Kasuga-Schreins sind Spenden von Gläubigen, die sich über die Jahrhunderte angesammelt haben. Nur zweimal im Jahr, zum Fest der Tag- und Nachtgleiche (setsubun) im Frühling und zur Zeit des Bon-Festes im August, werden alle Laternen angezündet."

Stadtgebiet Nara

Im gesamten Stadtgebiet, das durch den “Deer Park” (nach dem indischen Vorbild in Sarnath) aufgelockert wird, laufen Rehe (engl. deer) frei herum. Den Böcken, deren Brunftgeschrei wie eine sehr schlecht geölte Tür klingt, werden die Hörner abgeschnitten. Durch generationenlange Fütterung, dafür es gibt im ganzen Park spezielle Reiskekse zu kaufen, sind die Tiere zutraulich. Natürlich steht der ganze Park voll von Warnschildern, was einem diese „Wildtiere“ so antun können.

Ich war zum 1300jährigen Stadtjubiläum in Nara. Neben zahlreichen anderen Festlichkeiten hat man im Oktober noch – historisch nicht ganz exakt – die erste Inthronisation der letzten weiblichen Kaiserin gefeiert. Sie amtierte erst als Koken (749–58), dann nachdem sie zu Gunsten ihres Sohnes Jun’nin zurückgetreten war, den sie, als er eigene Ideen entwickelte, schnell wieder vertrieb, ab 764 wieder als Shōtoku († 770). Durch ihr skandalöses Verhältnis mit ihrem Beichtvater, der sie gesundgebetet hatte und dem sie immer mehr Privilegien und Titel einräumte, kam es unter ihren Nachfolgern zu zwei Entschlüssen: Erstens wurden Frauen von der Thronfolge ausgeschlossen, (Ausnahmen warenen Meishō- [1624–96, reg. 1629–43] und Go-Sakuramachi-tennō 後桜町天皇, 1740–1813, reg. 1762–71], sie blieb Vormund des Kōkaku-tennō) zum zweiten wurde die Hauptstadt bis 1876 nach Heian, dem heutigen Kyoto, verlegt, in dem zunächst keinerlei Tempelbauten zugelassen wurden. Dadurch wurde der Einfluß der Geistlichkeit zurückgedrängt.

„Ich habe Dossiers über Alle von Euch …“ weshalb diese waschechte Musterfränkin (hüstel) seit 2009 Bayreuth und Pegnitz im Europaparlament vertritt. Daß der bis dahin kaum bekannte Vorsitzende des regionalen CSU-Verbandes Theodor zu Guttenberg, der ihre Nominierung gegen den Widerstand der Einheimischen durchsetzte, bald darauf Bundesverteidigungsminister ist wohl reiner Zufall gewesen. Hier einen Zusammenhang herstellen zu wollen wäre sicher “fake news,” denn Gutti fälscht bekanntlich nur Nachweise in Doktorarbeiten, sofern er als Berater von Kissinger Associates (der jüdische Namensgeber ist auch gebürtiger Franke, sowie international ausgeschriebener Kriegsverbrecher) nicht gerade dabei ist junge, unschuldige Kollegen wie Babyface Philipp Amthor zu korrumpieren. All das sind in Bayern eh „Olle Kamellen.“ In der CSU gilt nicht erst seit den Amigos (gemeint ist nicht die Volksmusikgruppe): „Wer gut schmiert,der gut fährt!“ – die sich jahrelang als inkompetente Kultusministerin tarnte – in Begleitung Ihrer Privatschulen besuchenden Söhne, zugenickt hat.)

Nicht ganz ohne Ironie erscheint mir, daß aus Anlaß der Feierlichkeiten Masako, die Frau des damaligen Thronfolgers nach Nara kam. Deren Schwägerin hat es ja nach etlichen Jahren doch geschafft einen männlichen Thronerben zu produzieren, nachdem in der Kaiserfamilie seit über vierzig Jahren 1967 kein Knabe geboren worden war. Verschärft wurde das Problem durch Nachkriegsgesetz mit dem die kaiserliche Familie „ausgemistet” wurde. Der Grund lag darin, daß die „himmlische Majestät,“ der Shōwa-Tennō, der zu Lebzeiten von Westlern respektlos Hirohito genannt wurde, 1926 die Vielweiberei in der Kaiserfamilie abgeschafft hatte. Vorher gab es immer eine reichliche Auswahl an Halbbrüdern für die Thronfolge, selbst unter Anwendung strikter Primogenitur und auch wenn die Mutter die Putzfrau/Kammerzofe war – was überings im japanischen Schwertadel gar nicht so selten vorkam. Die Dame wurde dann schnell geadelt, oder samt ihrem kaiserlichen Bastard gut verheiratet. Noch von Meiji-Tennō († 1911) gibt es ein im Englischen wunderbar “stud book” genanntes Verzeichnis, in dem genau festgehalten ist, welche seiner zahlreichen (Hof)-Damen er wann beglückte. Bei Besagtem galt allerdings auch: „Blöd fickt gut.“ Seine höfischen Berater trauten dem mit 16 auf den Thron gelangten nicht das nötige diplomatische Geschick zu, um Auslandsreisen zu unternehmen. Dies zu einer Zeit als Weltmächte von Holzköpfen wie Willem Zwo oder der psychotischen Victoria geführt wurden.

Angesichts der Thronfolgerkrise (1992–2005) hatte man im extrem konservativen Hofamt schon damit begonnen laut darüber nachzudenken, ob man denn nicht vielleicht, eventuell doch, wenn denn nun gar nichts geht, gegebenfalls die Nachfolge für Frauen wieder zulassen solle.⁴ Wie reaktionär diese Herrschaften wirklich sind, soll eine Anekdote von der Hochzeit Masakos (Deren Großvater war überings als Vorstandsvorsitzender des Chemieriesens Chisso für die Minamata-Krankheit – Quecksilbervergiftung durch Fisch, der in ungeklärten Abwässern in der Bucht von Minamata lebte – und die Vertuschung des Skandals verantwortlich) im Jahre 1992 zeigen. In einer Tageszeitung wurde nach der Hochzeit ein Photo abgedruckt, auf dem das Paar – beide in westlicher Hochzeitskleidung – zu sehen war und sie ihm eine Locke aus der Stirn strich. Der verantwortliche Journalist und seine Zeitung wurden aus dem Journalistenklub des Hofes, der eine Monopolstellung bei der Berichterstattung hat, mehrere Wochen ausgeschlossen, weil „eine derartig menschliche Darstellung eines Angehörigen des Kaiserhauses unangemessen ist!”

Kōbe

Geschichte

Kōbe ist eine Großstadt in Japan auf der Insel Honshū. Die am 1. April 1889 gegründete Stadt ist Sitz der Präfekturverwaltung der Präfektur Hyōgo und hat einen der größten Seehäfen Japans. Die moderne, internationale Stadt bildet mit Osaka und Kyoto und kleineren Städten das Herz der Kansai-Gegend.

Vor der Ostküste Japans treffen drei Kontinentalplatten (Eurasische Platte, Philippinische Platte und Pazifische Platte) aufeinander. Wie in ganz Japan gibt es auch in der Gegend von Kōbe mehrere seismisch aktive Verwerfungen. Nach etwa 600 Jahren relativer Ruhe im zentralen Gebiet von Kinki ereignete sich am 17. Januar 1995 um 5:46 Uhr Ortszeit ein Erdbeben der Stärke 7,2 der Richterskala. Weil das Beben neben der Stadt Kobe auch die Hanshin-Region betraf, wird es auch das große Hanshin-Erdbeben genannt. Von den verheerenden Schäden des Erbebens mit seinen 6400 Toten ist absolut nichts mehr zu sehen, aber wir sind ja hier auch in Japan und nicht in Italien.

Nach Kōbe bin ich gefahren, weil man mir mitgeteilt hatte, daß sich in der Bibliothek der dortigen OAG einige seltener Werke Hermann Bohners befinden sollten. Zwar hatte mich die japanische Frau des deutschen Professors der die dortige Außenstelle (mit) leitet sehr herzlich eingeladen, nachdem ich aber einige Tage in Nara mit seinen Tempeln verbummelt hatte, kam ich erst Samstag an. Obwohl mir damit wohl eine einmalige Chance entgangen ist, wollte ich am Wochenende nun doch nicht stören und habe mich mit einem Besuch von Bohners Grab, dem Arboretum, Chinatown und dem städtischen Literaturmuseum beschränkt.

Ausländerfriedhof

Das Tempo einer japanischen Reisegruppe (sechs Länder in sieben Tagen) werde ich nie erreichen … Nun rief der Berg.

Wenn man will, kann man den Ausländerfriedhof von Kōbe (Gajin bochi) als klassisches Beispiel für die latente Ausländerfeindlichkeit der Japaner werten. Zum einen liegt er, landschaftlich wunderschön, fernab der Stadt (8 km und 470 Höhenmeter hoch am Hang) des Futabiyama einem Teil des Rokko-Massivs, mit seinen drei Gipfeln, zum anderen ist er – so steht’s am englischen Stadtplan – “secret.” Konkret heißt das nicht nur, daß nur im Sommer an Wochenenden einmal stündlich ein Bus geht, sondern, daß man, so man den für japanische Verhältnisse miserabel ausgeschilderten Eingang gefunden hat, nicht einfach hinein kann. Nein, der Friedhof ist nur für „trauernde Angehörige“ Montag bis Samstag von 9–16 Uhr zugänglich. Nachdem man am Tor geklingelt hat kommt ein Gärtner und führt einen zum gewünschten Grab. Bevor man wieder hinaus darf, muß man im Gästebuch Namen, Verwandschaftsgrad und Konfession eintragen!

Kyoto – die alte Hauptstadt

Kaiserpalast

Kyoto ist inzwischen auch eine Großstadt wie viele andere, allerdings darf man immer noch nicht höher bauen als die höchste Pagode am Ort. Als einer der wenigen Orte Japans gibt es für die schachbrettartig angelegten Straßen Namen, was aber kaum hilft, weil es keine Hausnummern gibt. Google Maps ist hier schlichtweg überfordert.

Trotzdem habe ich die gesuchte Jugendherberge gefunden. Preislich nicht zu schlagen für € 11 pro Nacht inklusive „westlichem Frühstück: soll heißen zwei Scheiben Toast mit Margarine .

Nachdem die Stadt 1200 Jahre Kaiserresidenz, davon aber nur bis ins 13. Jahrhundert wirklich Hauptstadt war, gibt es etliche Bauten zu besichtigen. Diese sind alle Nachbauten, weil man in den zehn Jahren des Ōnin-Krieges (1467–77) die Stadt mehrfach vollkommen abgefackelt hat. Herausragend sind natürlich die Paläste, zum einen das Nijō-Schloß, Sitz des Repräsentanten der Tokugawa-Shōgune (1600–1867) und der ehemalige Kaiserpalast.

Letzterer ist für Japaner nur nach schriftlicher Voranmeldung, Sicherheitsüberprüfung und mehrmonatiger Wartezeit zu besichtigen. Mit Ausländer geht man liberaler um. Nach Vorlage des Passes erhält man eine Eintrittskarte zur zweimal täglich stattfinden englischen Führung. Man bekommt trotzdem nur einen Teil der Gebäude von außen gezeigt. Dafür, daß die Wege nicht verlassen werden sorgen einige Herrn im dunklen Anzug mit Knopf im Ohr. Um den Palast (eigentlich zwei) befindet sich heute ein Park, der nach Abriß der verbliebenen Häuser der Hofschranzen (kuge) im späten 19. Jahrhundert angelegt wurde. Eines dieser Gebäude ist noch erhalten und dient als Museum.

Es sei daran erinnert, daß zur Tokugawa-Zeit der Kaiser und die Adligen verarmt waren. Die Shōgune gestanden dem Kaiser nur 2800 koku (je 240 Liter6) zu. Zum Vergleich: ein Daimyō (Provinzherrscher) hatte mindestens 10000, die ganz Großen über eine Million koku ungeschälten Reis im Jahr. Zum Leben braucht ein Erwachsener mindestens 1½ koku, aber Reis war auch zugleich im Mittelalter Zahlungsmittel. Die Hofadligen aus den fünf Häusern des Fujiwara-Klans, hochnäsig wie sie blieben, hatten oft noch weniger. Das war auch ein Grund, warum nachgeborene Kinder meist schnellstens in bestimmte, der jeweiligen Familie nahestehende Tempel abgegeben wurden.

Tōfuku-ji

Und weiter ging es mit meiner Tempel-Tour. Diesmal zu einem Ausbildungstempel des Rinzai-Zen. Das ist die Sekte, die mit dem Gesicht zur Hallenmitte sitzt und über sogenannte Kōan, das sind logisch nicht zu erschließende Rätsel, meditiert.

Im weitläufigen Gelände des 1236 gegründeten Tōfuku-ji, eines der bedeutendsten Tempel des Rinzai-Zen, mit seinen zahlreichen Nebengebäuden kommt fast schon so etwas wie Ruhe auf. Zu sehen gibt es zwei kostenpflichtige große Gärten, die sich auch dadurch auszeichnen, daß große Flächen statt mit Rasen, mit Moos (koke) bewachsen sind. Der 15 m hohe große Buddha ist leider 1881 verbrannt. Bemerkenswert ist noch das heute denkmalgeschützte Hyaku-nin benjo, das „Hundert-Mann-Scheißhaus,“ wo man noch heute die in zwei Reihen angeordneten Latrinengruben bewundern kann. Diese große Einrichtung war nötig, weil Rinzai-Mönche ihre sesshins (Meditationssitzungen) in der nahen Haupthalle nur gemeinsam kurzzeitig unterbrechen und dann natürlich alle gleichzeitig „müssen.”

Kingaku-ji: der „goldene Tempel“

Nachdem ich bis zu diesem Zeitpunkt acht Rollen Film verschossen hatte habe ich photographieren weitgehend eingestellt. Der „goldene Tempel“ Kingaku-ji ist aber doch so beeindruckend, daß eine Postkarte hermußte. Das Gebäude selbst ist ein Nachbau aus Beton von 1958, nachdem das Original abbrannte. Als besonders sensationell zeigt man noch eine 800 Jahre alte Kiefer auf dem Gelände – inzwichen hat sie aber mehr Stützen, die sie aufrecht erhalten als Äste.

Sein Gegenstück ist der „silberne Tempel“ Gingaku-ji. Den habe ich mir aber ebenso wie das Tokugawa-Schloß gespart. Ich war wie man Englisch sagen würde: “templed out.”

Unbezahlte Werbung für die beste Bar in Tokyo: Rock Mother.

Zurück ging’s dann nach Tokio wieder mit dem Luxus-Nachtbus. Den nächsten Abend vor dem Rückflug habe ich dann in meiner ehemaligen Stammkneipe Rock Mother bei mehr als nur einem Gläschen Sake verbracht. Die war auch nach 30 Jahren immer noch super! Hat aber wohl aus Altersgründen 2022 geschlossen. Die Filiale “Mother’s Ruin” besteht 2024 noch: Kitazawa, 2 Chome−2−7 NFビル B1”

Kurioses und Essen

Nicht wirklich zu einer Reisebeschreibung gehörend, glaube ich trotzdem noch einige Klischees über Japan bedienen bzw. zerstören zu müssen. Ich hoffe den einen oder anderen freut es.

Japan ist nicht nur das Land der Kirschblüten, Erbeben und neurotischer, in dunkle Anzüge verpackter Arbeitswütiger. Es ist auch das Land des Alltagslärms und des Sicherheitswahns.

Kuriositäten: Lärm

Konstante, ausgesucht höfliche, Ansagen im öffentlichen Raum warnen permanent vor vermeintlichen Gefahren. Leider verbietet es sich diese Website mit Entsprechendem zu hinterlegen. Als Beispiel: Wenn man eine Rolltreppe betritt, läuft am unterer Ende vom Band eine piepsige Ansage die in etwa sagt: „Willkommen auf unserer Rolltreppe, bitte rauchen Sie nicht, halten Sie das Laufband fest, strecken Sie Ihre Finger aber nicht darüber hinaus und stellen Sie sich nicht auf die gelben Linien [am Rand].“ Kurz bevor man dann oben ist, kommt aus dem Lautsprecher: „Diese Rolltreppe ist bald zu Ende, bitte achten Sie darauf, sich beim Absteigen nicht zu verletzen.“

Durch die Straßen fahren Verkäufer von Tofu mit Hupe, Wäschestangen – man verwendet sie statt Leinen, Sperrmüllsammler (Lautsprecher am Autodach) usw. Des späten Abends kommt dann tönend der Mann mit den Satsuma-imo (Süßkartoffeln, 薩摩芋) lecker, die auf offenem Feuer auf der Ladefläche  des Kleinlasters geröstet werden. (Jedesmal wenn ich das sehe, frage ich mich, ob ein deutscher Polizist des mittleren Dienst den Anblick ohne Anfall überstehen würde.) [Stand 2018 schienen die Holzfeuer sämtlich durch Gasgrills ersetzt zu sein. Dem Geschmack ist das abträglich.]

des Kleinlasters geröstet werden. (Jedesmal wenn ich das sehe, frage ich mich, ob ein deutscher Polizist des mittleren Dienst den Anblick ohne Anfall überstehen würde.) [Stand 2018 schienen die Holzfeuer sämtlich durch Gasgrills ersetzt zu sein. Dem Geschmack ist das abträglich.]

Daß Ampeln, je nachdem ob Grün oder Rot ist, noch mit verschiedenen Piepstönen ausgestattet sind, versteht sich von selbst. Aus jedem Laden schallt Passanten ein Irashaimase („Willkommen“) entgegen.

Sobald ein Müllauto in Kyoto den linken Blinker eingeschaltet hat, tönt es: „Achtung, ich plane nach links abzubiegen. Bitte seien Sie vorsichtig. Achtung, ich plane nach links abzubiegen. Bitte seien Sie vorsichtig. [in Endlosschleife]-“ Daß jedes bessere Auto sofort einen penetranten Piepton (Lautstärke wie hierzulande der Aufbruchalarm) aussendet sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist versteht sich von selbst. Manchmal dazu die piepsige Bandansage: „Dieses Auto fährt rückwärts [Endlosschleife].“

In den berühmten Tempelgärten, die ja Orte der stillen Meditation sein sollen, folgt eine Schulklasse der nächsten. Deren Lärmpegel unterscheidet sich nur dadurch, ob der Lehrer ein Megaphon mit hat oder nicht …

Über die Ansagen in der U-Bahn, die zwischen jedem Bahnhof (im 1-2 Minuten Abstand) hinsichtlich vergessener Regenschirme und so wiederholt werden, lasse ich mich hier nicht aus.

Das japanische Wort für „laut“ ist überings urusai, was wörtlich übersetzt „nervtötend“ oder „Halt die Fresse“ heißt

Kuriositäten: Sicherheit

安全第一 Ansen dai-ichi. Vor jeder Baustelle prangt dieses Schild, das mit dem Englischen “Safety First” gut wiedergegeben ist. An größeren Einfahrten, z. B. vor Parkhäusern in Innenstädten steht ein älterer Herr (es können auch gerne mal mehrere sein) mit Helm, Overall und Leuchtstab, um den Verkehr zu regeln. Kommt nun, bei ansonsten vollkommmen leerem Bürgersteig und freier Ausfahrt ein Passant, so wird, mit Ansage, eine polizistenmäßige Haltung eingenommen und der einzelne sicher vorbeigeleitet, manchmal noch mit korrekter 30°-Verbeugung verabschiedet. Den Bus, den ich von Tokio nach Osaka genommen habe, haben vier Mann den Weg gewiesen. Es ging in einer normalen Straße einmal um die Ecke! Gut, diese Jobs zahlen Stundenlöhne von ¥ 700-800, selten über ¥ 1000 sind eine ABM für Rentner, die zwischen 55 und 60 aus der Firma gedrägt werden, aber mit ihrer Pauschalabfindung von 2-3 Jahresgehältern bis zum Eintritt der gesetzlichen Rente, die es ab 70 gibt und die deutsches Sozialhilfeniveau hat, leben müssen.

Kuriositäten: Straßenreinigung und Papierkörbe

Straßenreinigung und Papierkörbe? Kurz gesagt: es gibt sie nicht! Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Das ist in den engen Straßen der Wohngebiete noch durchführbar, in Innenstädten und um die riesigen Pendlerbahnhöfe wird das aber zum Problem. Lediglich neben den Getränkeautomaten stehen Mülleimern, mit auf Dosengröße zugeschnittenen Öffnungen. Inzwischen ist man in Tokio dazu übergegangen an den Stellen, an denen abends der Müll (in Plastiktüten, keine Tonnen) zur morgendlichen Abholung gestapelt wird, Abdecknetze aufzuhängen, damit die Katzen und Krähen den Inhalt nicht auf der Straße verteilen, was sie aber oft genug trotzdem schaffen.

Richtig genial aber ist die Idee des Rauchverbots. Man hat es in der Öffentlichkeit, entlang gewisser Straßen, einfach verboten. Das heißt verboten hat man „das Rauchen im Gehen“ entlang derjenigen vielbefahrenen Hauptstraßen, wo kein Privatmann blöd genug ist zu fegen. Angesichts des starken Verkehrs dient die Maßnahme nicht der Luftverbesserung, man spart sich nur den Straßenkehrer und Mülleimer. Interessanterweise sind die im Boden eingelassenen Schilder so ziemlich die einzigen bei denen man sich die Mühe macht Fremdsprachen zu verwenden. Allenfalls Bahnhofsschilder sind sonst Englisch. Wahrscheinlich nimmt man an, daß die ausländischen Schmutzfinken hier rauchen würden, denn jeder „südliche Barbar“ (南蛮) kennt japanische Tugenden nicht, ist also per definitionem ein Ferkel. [Man übernimmt immer mehr die Sitten der amerikanischen Gesundheitsmoralisten: Seit 1. Juli 2019 ist Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten. Im Vorfeld der abgesagten Olympiade 2020 hat Tokyo das Rauchen in Bars verboten, wenn dort Angestellte servieren. (Viele japanische Kneipen sind sehr klein und Familienbetriebe, somit nicht betroffen.)]

Essen

Es gibt über das, was ein verstorbener Freund von mir ganz vereinfachend „Chinesenfutter“ genannt hat, doch einige Klischees, die ich hier zunächst einmal bedienen möchte.

Vorneweg: Man ißt in Japan nicht, wie in Kanton „alles mit vier Beinen außer Tischen, alles in der Luft, außer Flugzeugen und alles was schwimmt, außer U-Booten.“ Allerdings gibt es doch einiges, das dem durchschnittlichen Europäer etwas ungewöhlich vorkommen mag. Angst haben etwas Ungenießbares zu bekommen muß man nicht, denn vor jedem Restaurant gibt es eine Speisekarte, die normalerweise aus täuschend echten Plastikrepikas, seltener nur Photos, des servierten Essens besteht. Siehe die Photso einiger solcher „Speisekarten.“ Ein Ausländer hat in Japan nie Probleme zu bestellen, weil er immer auf das Modell (vor der Tür) hindeuten kann. „Auf die Hand“ oder in der U-Bahn wird nicht gegessen, man ißt in geschlossenen Räumen. Keine schlechte Idee ist es 1-2 Pfund Vollkornbrot als Proviant mit nach Japan zu nehmen.

Der Angestellte (sarariman) im dunklen Anzug, der am Bahnhof in 1½ Minuten eine kochend heiße Schüssel Nudeln im Stehen hinunterschlürft ist sprichwörtlich. Schlürfen ist ein Zeichen, daß es schmeckt und gilt als höflich – jedoch wehe dem Ausländer, der sich bei Tische schneuzt.

Ebensowenig muß man sich vor ungewöhnlichen Gewürzen fürchten. Es gibt kaum Scharfes, selten Knoblauch (dann aber im koreanischen Stil: richtig kräftig), allerdings wird an Salz, in Form von Sojasauce, nicht gespart, was ein Grund für die sehr hohe Magenkrebsrate sein dürfte. Früher waren nur zwei Mahlzeiten, die beide warm waren, morgens und abends üblich. Einen „Getränkezwamng“ wie es ihn in Deutschland zumindest moralisch in Gaststätten gibt, findet man in Japan nicht. Zur normalen Mahlzeit steht immer gratis Trinkwasser oder Grüntee zur Verfügung. Trinkgeld ist unüblich, allerdings wird gerade in kleinen Familienbetrieben die Mehrwertsteuer [seit 2018: 10%] erst an der Kasse aufgeschlagen.

Manches Essen ist schlichtweg ungenießbar (meist handelt es sich dabei um Imitationen von aus dem Westen übernommenen Dingen) dazu gehören:

- Kartoffeln, die hauptsächlich auf Hokkaido wachsen, sind fast immer die extrem mehlige zerfallende Sorte,

- Käse „Made in Japan“ ist nichts anderes als gehärtete Scheibletten am Stück. Auch sonst sind Milchprodukte sehr künstlich schmeckend. Importiertes hat seinen Preis (bekannte europäische Marken kosten etwas das 10fache).

- Brot („pan“ vom Portugiesischen) gibt es nur in der amerikanischen Papp-Variante, dann meist mit reichlich Zucker im Teig. Zusammenknüllen und als Ball an die nächste Hauswand geschmissen bleibt es kleben. (Ausnahmen bestätigen die Regel).

Fisch, der nicht nur oft roh als Sashimi oder Sushi, gegessen wird ist immer frisch, denn es gilt: „Ein Fisch, der nach Fisch riecht ist zu alt.“ Spitzenstücke haben dann aber ihren Preis. Fischtheken wie in Deutschland beim Kaufhof, die man durch die halbe Lebensmittelabteilung riecht sind absolut unvorstellbar. Richtiges Sushi hat nichts mit der seit einigen Jahren in Europa im Supermarkt erhältlichen abgepackten Variante zu tun. Sushikoch ist einer der wenigen Lehrberufe im Lande. Die Ausbildung dauert vier Jahre.

Läden mit Alkohollizenz hatten bis vor einigen Jahren ein (kleines) Gebietsmonopol (üblicherweise 200–300 Meter im Umkreis), mußten dafür aber z. B. Steuermarken verkaufen. Getränkeautomaten es gibt landesweite Einheitspreise für Softdrinks stehen an jeder Ecke, die für Bier und Sake werden selten. Sie haben eine Abschaltautomatik zwischen 23 und 6 Uhr. In diesen Automaten gibt es weniger Limos, eher aromatisierte Teegeträke und – der ganz große Hit – kalten Kaffee.

Japanisches Bier (es gibt nur vier große Brauereien) ist trinkbar, die Marke Yebisu sogar gut. Das lokale Feuerwasser heißt Shoju und ist mit 25–30 % zwar nicht übermäßig stark, garantiert aber Kopfschmerz am nächsten Morgen, geeignet eigentlich nur für Mixgetränke. Bekannter ist wohl der „Reiswein“ Sake mit 13-15% Alk., der eigentlich gebraut wird. Er kommt in handlichen Flaschen, nämlich zu 1,8 l und geht, wenn die Qualität einigermaßen ist, runter wie Wasser. Ausgeschenkt wird (meist warm) in kleinen Fläschen (1 go = 180 ml). Bessere Qualitäten trinkt man auch kalt.

Der eigentliche Nervenkitzel ist der Kugelfisch Fugu (aus der Familie Tetraodontidae). Kugelfische können sich durch Luft- oder Wasseraufnahme in einen Luftsack kugelig aufblasen und wirken dadurch abschreckend auf manche Raubfische; sie werden in Japan trotz Giftigkeit – Tetrodotoxin – nach spezieller Zubereitung gegessen. Das Gift sitzt in der Gallenblase, die beim Zerteilen keinesfalls beschädigt werden darf. Nur speziell ausgebildete und lizenzierte Köche dürfen diese Tiere verarbeiten. Trotzdem sterben jedes Jahr einige Japaner daran, (Die in einem Fisch enthaltenen Menge Gift würde reichen bis zu dreißig Menschen zu töten. Das Gesundheitsamt für Tokyo registrierte in seinem Amtsbereich für die gesamte Zeitspanne 1993–2011 einen Toten, der an im Restaurant gegessenen Fugu starb. Landesweit starben in den 1980ern ø 44 Personen pro Jahr. Seit 2010 sind es jährlich 0–6. Nimmt man 2014 als schlechtes Jahr gab es landesweit elf Tote und 359 im Krankenhaus behandelte Vergiftungen ohne Todesfolge.) das sind jedoch Amateure, die selbst gefangene Tiere zu Hause zerlegt haben (oder Selbstmörder).

Natürlich gibt es auch einige Sachen, die uns etwas ungewöhnlich erscheinen, da lasse ich anklickbare Bilder sprechen:

Norwegen, Island und Japan sind die einzigen drei Länder der Welt, die noch kommerziellen Walfang betreiben. Japan beschränkte sich 1986–2018 „zu wissenschaftlichen Zwecken” auf 1000 Zwergwale (2-3 t pro Tier) pro Jahr. Jedermann kann dann im Kaufhaus erforschen wie das schmeckt (das rote Walfleisch ist ziemlich unbeliebt, weil die minderen Qualitäten, die stark riechen, in den 50- und 60ern oft als Schulspeisung serviert wurden). In den ersten beiden Jahren nach Aufhebung des Verbots setzte das Ministerium eine Quote von 383 Tieren in den japanischen Küstengewässern fest, die nicht ausgeschöpft wurde. Es zeigte sich, daß das Fleisch sich bei Preisen um ¥ 3-4000/kg schlecht verkaufte und größtenteils eingelagert wurde.

In Taiji in der Präfektur Wakayama „jagen“ die örtlichen Fischer von Oktober bis Februar Delphine. Jährlich werden um die 1500 getötet. Dabei agieren die Boote auch in Gruppen, um in einer Art Treibjagd die in Schwärmen lebenden Säugetiere auf den Strand zu treiben, wo sie von der wartenden Dorfbevölkerung geschlachtet werden. [Der hierüber gedrehte Dokumentarfilm The Cove wurde 2009 mit dem Oscar ausgezeichnet.]

Einige Tiere werden auch lebend gefangen, 2020 waren es 90, die zu einem Stückpreis von 5 Mio. ¥ vor allem an chinesische Aquaparks verkauft wurden. Ein toter Delphin ist etwa 50000 ¥ wert, das Fleisch im Laden gibt es dann für ¥ 2000/kg.

Nachtrag: Reise 2018

Im September 2018 war ich nochmal in Japan. Zu diesem Aufenthalt gibt es hier keinen eigentlichen Reisebericht, sondern nur ein paar Photogalerien zu touristisch interessanten Orte. Erläuterungen zu den Bildern gibt es wenn man zum Vergrößern anklickt.

Kamakura

Im Mittelalter war Kamakura (鎌倉市) Sitz des Shogunats, bis nach Bürgerkriegen 1333 das Machtzentrum wieder nach Kyoto zurückverlegt wurde. Am Meer gelegen ist es Naherholungsgebiet für Tokyoter; zugleich gibt es zalreiche alte Tempel und den berühmten „großen Buddha“ (Daibutsu) zu besichtigen. Japaner schätzen den Blick auf die Felsinsel Enoshima. Touristisch beschrieben ist die Stadt auf wikivoyage.

Nationalmuseum Tokyo

Flucht vor einem aufziehenden Taifun ins Museum.

Hakone

Hakone am Ashi-See entwickelte sich schon bald nach der Öffnung Japans zu einer beliebten Sommerfrische für die europäischen Kaufleute, wie man unten auf der Ausnahme, die ca. 1890 entstand sieht. Seit Jahrzehnten ist die ganze Region touristisch vollkommen duchstrukturiert. Aus Tokyo braucht man nur 1½ Stunden. Am Berg 2015–6 war das Tal Ōwakudani, berühmt für seine in Schwefeldampf gegarten Eier, wegen zu hohem Giftgasanteil nach einem Vulkanausbruch gesperrt, was jederzeit wieder geschehen kann. An Kunsthandwerk pflegt man Intarsienarbeiten von verschachtelt zu öffnenden Holzkästchen (寄木細工, yosegi saiku).

Open Air Kunstmuseum in Hakone-Gora (彫刻の森美術館)

Nikkō

In der Stadt Nikkō ließ Tokugawa Ieyasu seinen Grabschrein errichten, der eine in Japan unübliche barocke Pracht ausstrahlt. Die Welterbestätte wurde 2009–22 komplett saniert.